Die Gattung der Kinder- und Jugendliteratur ist eine gute Möglichkeit, um den vorherrschenden Zeitgeist und die Erwartungen von Erwachsenen an ihre Kinder in den jeweiligen geschichtlichen Zeitabschnitten zu analysieren.

Biedermeier und Kaiserzeit

Im Biedermeier und der Kaiserzeit bekamen die Kinder Bücher zur Unterhaltung und Belehrung zu lesen. Es handelte sich um Geschichten zur moralischen oder religiösen Erbauung, Sachbücher zur sinnvollen Beschäftigung und Ratgeber zur Hinführung auf ihre zukünftige Rolle als Erwachsene.

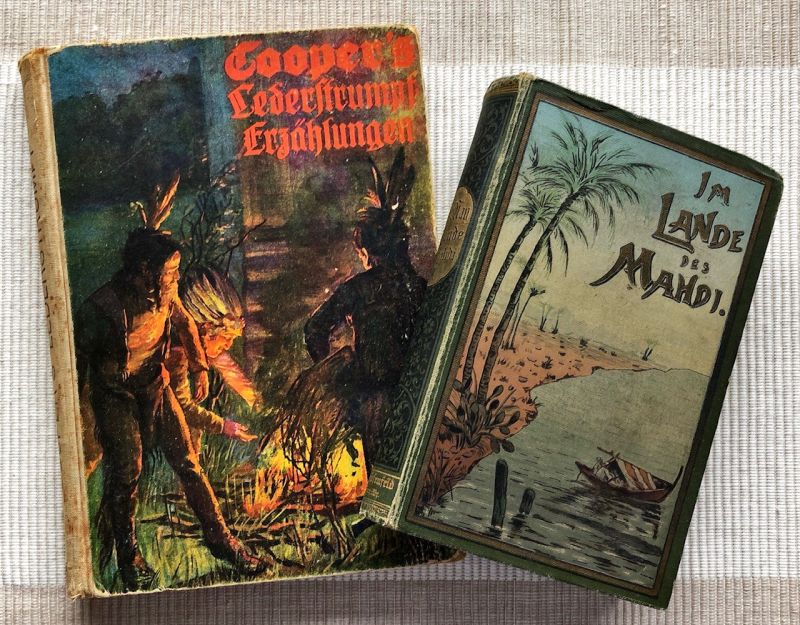

Dabei trennte man die Themen für Jungen und Mädchen recht streng. Für die Jungen waren Abenteuer, z. B. Karl-May-Bücher (ab ca. 1893) oder die „Lederstrumpf“-Serie (ab 1823) von James F. Cooper, Bildungsthemen wie Entdeckungen, Erfindungen und technische Basteleien vorgesehen. Die Jungen sollten zu einem mutigen Mann voller Tatkraft und Führungsqualitäten herangebildet werden.

Die Mädchen sollten ihre Fertigkeiten in diversen Handarbeiten erweitern und auf ihre zukünftige Rolle als Haushälterin, Mutter und Unterstützerin der Familie, besonders des Ehemannes, in allen Belangen bis hin zu Aufopferung vorbereitet werden. Rührung, Empathie und Mitleid für die oft arg vom Schicksal gebeutelten handelnden Personen sollte zur gewünschten frommen Herzens- und Gemütsbildung beitragen.

Wer kennt nicht die wohl bekanntesten Backfischromane um den „Trotzkopf“ (1885), geschrieben von Emmy von Rhoden und ihrer Tochter Else Wildhagen. Der unerzogene Wildfang Ilse lernt sich unterzuordnen und wird durch den Besuch eines Pensionats und durch das Durchleben von Schicksalsschlägen zu einer fast perfekten jungen Dame. Diese Mädchengeschichten enden meist mit der Heirat. Die Ehefrau schaut zu ihrem Ehemann auf, unterstützt jegliche seiner Entscheidungen und sorgt für einen störungsfreien Ablauf von Haushalt und Kindererziehung.

Auch bei Wilhelm Buschs Bildergeschichten (Max und Moritz, 1865) und den beliebten Kinderbüchern von Heinrich Hoffmann (Struwwelpeter, 1845) fehlte der erhobene Zeigefinger nicht, wobei Wilhelm Busch die engen Moralvorstellungen des Bürgertums parodieren wollte. Seine Bildergeschichten waren eigentlich eher für Erwachsene gedacht als für Kinder.

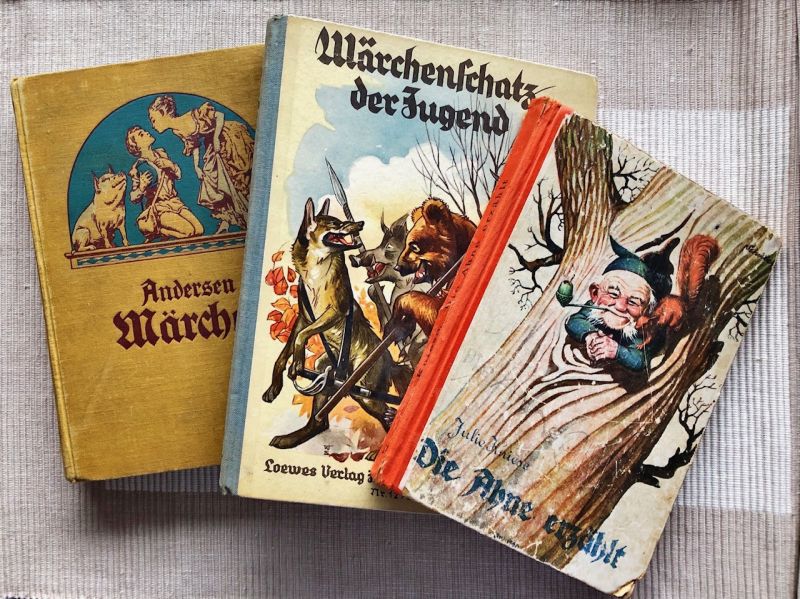

Märchen wurden ebenfalls gern gelesen oder jüngeren Kindern vorgelesen. Ihr Siegeszug begann jedoch erst, nachdem die Gebrüder Grimm in ihrer „Kleinen Ausgabe“ (1825) die anstößigsten Stellen überarbeitet hatten und einige besonders brutale Märchen ganz herausstrichen.

In diese Kategorie gehören auch die Sagen und Märchen um den Berggeist Rübezahl aus dem Riesengebirge.

In anderen Ländern war dies nicht anders. Die Schwedin Selma Lagerlöf schrieb 1906 „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“ als Heimatkundebuch für die Schule, um den Kindern die verschiedenen Städte und Landstriche Schwedens nahezubringen. Außerdem wandelt sich der böse und faule Nils im Laufe des Buches zu einem braven und verantwortungsbewussten Jungen. 1909 erhielt Selma Lagerlöf dafür den Nobelpreis für Literatur.

In der Rückschau muss man allerdings feststellen, dass einige dieser Bücher oft weit davon entfernt sind, was man heutzutage als für Kinder geeignet ansehen würde. Wer würde heute seinen Kindern Bücher vorlesen, in denen die gerechte Strafe fürs Daumenlutschen das Abschneiden der Daumen mit einer Schere ist, Paulinchen verbrennt, weil es mit Streichhölzern spielt, eine Hexe von Kindern verbrannt und die Großmutter mit Enkelin von einem Wolf gefressen wird? Trotzdem tun es die meisten (Groß)Eltern und denken nicht viel darüber nach, da es seit Generationen so gemacht wird.

Erster Weltkrieg und Weimarer Republik

Kolonialromane sollten junge Menschen für das Leben in Übersee begeistern. Eine scheinbar selbstverständliche Überlegenheit der Deutschen gegenüber anderen Volksgruppen wurde Teil der Handlung. Krieg wurde als erstrebenswertes Abenteuer geschildert.

Andererseits erschienen auch Bücher von Erich Kästner wie z. B. „Pünktchen und Anton“ (1931) und „Das fliegende Klassenzimmer” (1933).

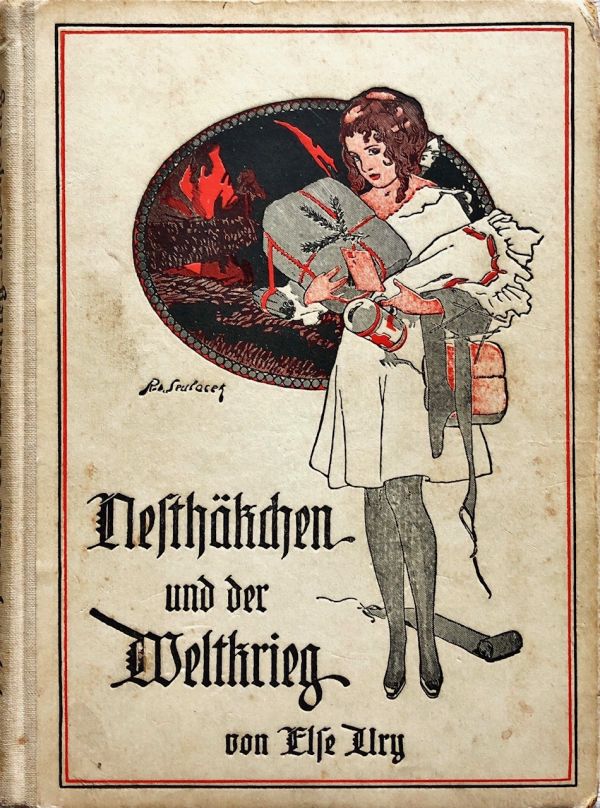

Besonders bekannt ist die Nesthäkchen-Reihe (ab 1913). Die Autorin Else Ury war zwar keine gebürtige Schlesierin, gehörte aber zu den Künstlern des Riesengebirges. 1926 hatte sie in Krummhübel ein Haus gekauft, welches sie „Villa Nesthäkchen“ nannte und in dem sie mit ihrer Familie die Winter- und Sommerferien verbrachte und schrieb. 1930 erschien das Buch „Das Rosenhäusel. Eine Erzählung aus dem Riesengebirge für die reifere Jugend“. Es handelt von einem Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen in Wolfshau bei Krummhübel.

Das „Dom Nesthäkchen“ existiert noch heute.

Nationalsozialismus

Im Dritten Reich kamen als Schwerpunkte unter anderem die übersteigerte Verherrlichung des Militärs, Kriegspropaganda, Heldenverehrung, verstärkter Rassismus und die bekannte politische Komponente hinzu. Gerade im NS-Staat waren Kinder und Jugendliche Ziel der Propaganda. Allerdings trat dies stärker in den Schulbüchern als in der Unterhaltungsliteratur für Kinder zutage.

„Undeutsche“ Autoren wurden nun verboten und es gipfelten in Bücherverbrennungen. Erich Kästners Bücher durften nicht mehr verkauft werden, außer „Emil und die Detektive“(1929).

Eigentlich fand man auch Karl-May-Bücher zu pazifistisch, aber da Adolf Hitler ein erklärter Anhänger seiner Geschichten war, landeten diese nicht auf der „Schwarzen Liste“.

Else Ury erhielt aufgrund ihrer jüdischen Abstammung 1935 Schreibverbot, ihr Haus wurde 1938 beschlagnahmt. 1943 wurde sie deportiert und am Tag der Ankunft in Auschwitz ermordet.

Nach dem Krieg

Nach dem Zusammenbruch 1945 tat sich in Sachen Kinder- und Jugendliteratur eine Lücke auf. Viele Bücher standen auf der Zensurliste der alliierten Kontrollbehörden und wurden verboten. Nur ein Beispiel dafür ist der 4. Band der 10bändigen „Nesthäkchen“-Reihe von Else Ury: „Nesthäkchen und der Weltkrieg“ (1917) der als kriegsverherrlichend eingestuft wurde. Im Nachkriegsdeutschland wurden die anderen 9 Bände “Nesthäkchen” zwar weiter gelesen, das Schicksal der Autorin aber blieb unerwähnt.

Am angebotenen Lesestoff für Kinder und Jugendliche kann man auch hier gut die Erwartungshaltung der Erwachsenen an die Kinder ablesen.

Viele vor 1933 erschienene Bücher legte man in überarbeiteter Form neu auf. Auffällig dabei ist, dass oft die Ortsnamen abgeändert wurden. Neustadt in Oberschlesien wurde beispielsweise zu Neustadt an der Weinstraße, eine Handlung in Breslau fand nun kurzerhand in München statt. Schlesien und andere ehemals deutsch besiedelte Gebiete wurden zu einem weißen Fleck auf der Landkarte.

Erstaunlicherweise betraf dies wohl nicht die Kolonialromane, sie erfuhren kaum eine Änderung. Der darin deutlich enthaltene Rassismus gegenüber den afrikanischen Einwohnern überstand die Zensur, schließlich waren ja die Herkunftsländer der Kontrolleure selber hinsichtlich ihrer Ansichten zu diesem Thema noch im Entwicklungsstadium.

In neu geschriebenen Büchern blieb das Thema Krieg und Vertreibung möglichst ausgespart. Die Familien waren entweder vollständig versammelt und gesund oder die Abwesenheit von Vätern und anderen Familienmitgliedern blieb etwas nebulös.

Eine seltene Ausnahme sind die beiden zusammenhängenden Bände „Die Arche Noah“ (1948) und „Der Ebereschenhof“ (1949) von Margot Benary-Isbert die das Leben einer Vertriebenen-Familie von der Ankunft der Mutter mit drei ihrer Kinder in einem Ort in Hessen aus der Sicht der ältesten Tochter beschreibt. Hunger, Sorgen, die Verarbeitung des Todes des Bruders und Zukunftsängste bleiben nicht unerwähnt. Gemeinsam bauen sie sich mit der Unterstützung von anderen ein neues Leben auf und der Vater kehrt heim.

Um die Lücke zu füllen, kamen verstärkt Übersetzungen von im Ausland erschienen Kinderbüchern auf den Markt. Besonders prägend sind hier die verschiedenen Serien der britischen Autorin Enid Blyton wie „Fünf Freunde“(deutsch ab 1953) und die „Abenteuer“-Serie (deutsch ab 1950). Darin erleben die Kinder teils gefährliche Abenteuer und lösen Probleme stets ohne die Hilfe von Erwachsenen. Die Autorität der Eltern und ihre Funktion als Unterstützer, Partner und Ratgeber wird damit in Frage gestellt. Sie werden zu passiven Nebenfiguren und Erwachsene übernehmen die Rolle des Bösewichts.

In Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf” (deutsch ab 1949) wird die althergebrachte Rollenverteilung Eltern-Kind und die Geschlechterrolle Junge-Mädchen sogar umgekehrt. Sie ist stark, mutig und hält sich nicht an Verhaltensnormen. Dies blieb nicht ohne Kritik, positive wie negative.

Heutzutage wird versucht, kindgerecht Probleme, Ängste und verschiedene mögliche Lebenssituationen zu thematisieren wie z. B. Tod, Ausländerfeindlichkeit, Mobbing, Scheidung der Eltern, Behinderungen, Demenz der Oma. Kinder identifizieren sich mit den handelnden Personen, bekommen das „warum“ und „wie“ erklärt und Lösungsmöglichkeiten vorgestellt.

Durch Bücher wurde den Kriegskindern die Möglichkeit der Identifikation und Lösungsfindung nicht zur Verfügung gestellt. Man ließ sie auf diesem Gebiet mit ihren Problemen und Ängsten allein. Worüber die Erwachsenen nicht sprechen konnten, thematisierten die Autoren auch nicht in ihren Büchern. Ratgeberliteratur war praktisch nicht mehr existent. Die Vergangenheit wurde ignoriert, sich eine heile Welt gewünscht und nur der Blick in die Zukunft zählte. Für die Kinder von Heimatvertriebenen galt obendrein: „Nur nicht auffallen“ und der alte Grundsatz: „ein Indianer kennt keinen Schmerz“. Viele Kriegskinder wurden Meister der Verdrängung ihrer Traumata, die sie meist im Alter wieder einholten und viele dazu brachte, ihre Erlebnisse aufzuschreiben – für sich selbst und ihre Nachkommen.