Beim Indexieren der Kirchenbücher der Garnison Glatz entdeckt man vielfältige Militärberufe. Aber auch das historische Glatz lässt sich aus den Einträgen ablesen. Es werden alte Berufsbezeichnungen genannt, die heute nicht mehr existent sind. Welche Funktion hatte beispielsweise ein Thorschreiber?

Einlass durch das Stadttor

https://de.wikipedia.org/wiki/Stadttor#/media/Datei:Anton_Seitz_Torwache_1857.jpg

Der Thorschreiber

war ein Schreiber am Stadttor, der die ein- und ausgehenden Waren und Personen einer Ortschaft kontrollierte und aufzeichnete. Der Beruf wurde im Glätzer Volksmund

„Körbelgucker (Korbgucker), Päckseldieb (Gepäckdieb)“ genannt, da man jeden Korb mit Gemüse, Obst dgl. untersuchte. Den Holzfuhrwerken entnahm man so viel Holz, wie es auf irgendeine Weise mit der Geduld des Fuhrmanns verträglich war.

Um neun Uhr abends wurde das Tor geschlossen. Jeder spätere Einlass musste mit

einem Kreuzer, dem sogenannten „Sperrkreuzer“ bezahlt werden.

Der Thorschreiber gehörte zu den unteren Beamten im Mittelalter. Militärangehörige, die aus dem Heer ausgeschieden waren, amtierten später als Torschreiber bzw. Akzise-Einnehmer (französisch Accise, lateinisch Accis). Alle Beamten erhielten nur ein kleines Gehalt, so verdiente um 1820 ein Thorschreiber monatlich nur 4 Thlr. (Taler) Dennoch brachte der Dienst so viel ein, dass sie mit ihrer Familie angenehm leben konnten. (Quelle: Vierteljahresschrift für Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz, Seite 139)

In der „Schles. Instantien-Notitz“ von 1747 (Seite 282) für die „Freye Graffschaft Glatz“ wird für das Accis-Amt u.a. ein Johann Sandtmann als Torschreiber angegeben sowie ein Johann Friedrich Schwager als Accise Einnehmer.

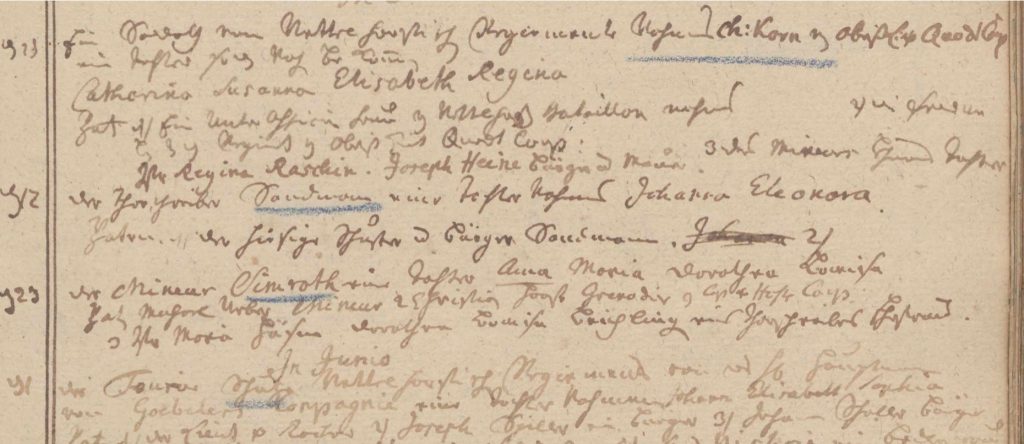

Die Tochter des Thorschreibers Sandmann wird am 12.05.1751 getauft

https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/preussischer_kulturbesitz/garnisons-kirchenbuecher-glatz/Infanterie-Regiment+Nr.+33-1/?pg=136

Akzise-Einnehmer

Seit der preußischen Besitznahme der Grafschaft Glatz bis zum Jahr 1820 wurde die Akzise (Steuer) erhoben. Eine genaue Anweisung war in den jeweiligen Stadtverfassungen festgelegt, wie auch für Glatz. Die Akzise-Häuser standen dicht vor den Toren.

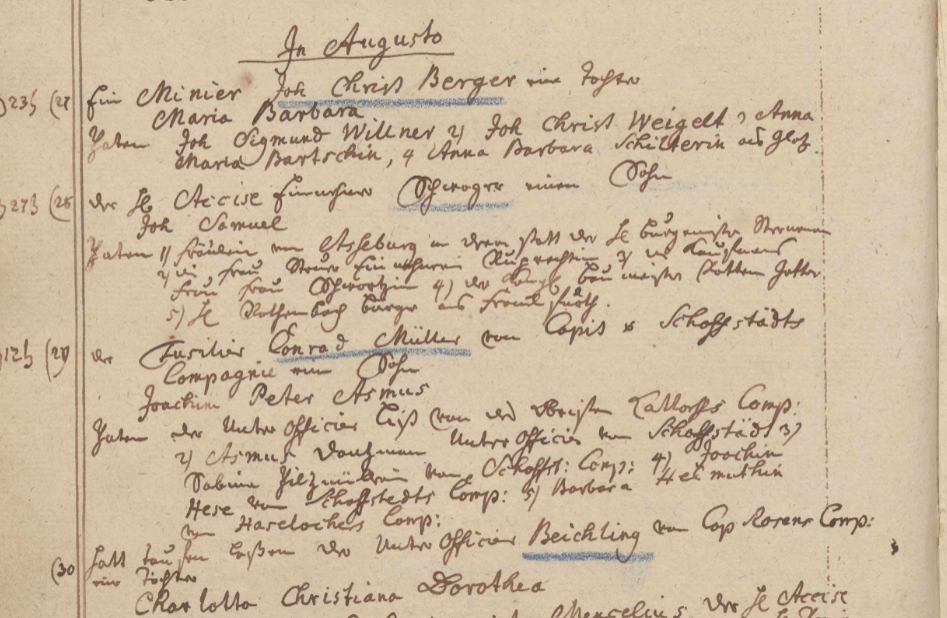

Der Sohn des Accise Einnehmer Schwager wird am 25.08.1747 getauft

https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/preussischer_kulturbesitz/garnisons-kirchenbuecher-glatz/Infanterie-Regiment+Nr.+33-1/?pg=119

Stadttore in Glatz

Glatz bestand zu allen Zeiten aus zwei selbständigen Teilen: Die Stadt und die Festung auf dem Schlossberg. Die Stadt galt damals nicht als Festung. Die auf der Bergseite thronende Befestigungsanlage gab der Stadt Rückendeckung. Die der Neiße umliegenden Stadtteile waren von einer befestigten Stadtmauer umgeben mit Türmen und Toren. (Quelle: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 1885, Seite 2)

Die Stadtmauer/Stadtbefestigung in Glatz hatte gegen Ende der Habsburger Zeit

(um 1740) fünf Haupttore:

- Das Frankensteiner Tor im Norden

- Das Böhmische Tor im Westen

- Das Grüne Tor, das auch Pfaffen- oder Schultor genannt wurde

- Das Brücktor

- Wassertor

Im Jahr 1763 kam die Grafschaft Glatz endgültig in den Besitz Preußens.

Unter Friedrich II. wurde die Festung ab ca. 1770 ausgebaut. So wurde u.a. die Stadtmauer bis auf das damalige Franziskanerkloster (spätere Garnisonskirche) vorverlegt und das neue (äußere) Frankensteiner Tor angelegt. Dieses Tor bezeichnete man auch als Spital- oder Halbendorfer Tor.

Die Entwicklung und Steigerung des Verkehrs um 1880 hatte bauliche Konsequenzen in Glatz. So begann man von 1880 bis 1911 die schönen Stadttore abzubrechen.

Quellen:

Edwin Stein: Monographien deutscher Städte, Band XIX, Die Grafschaft Glatz, die bauliche Entwicklung der Stadt Glatz, Seite 37-54

Prof. Dr. Heinz Marx: Die steinerne Brücke zu Glatz und die letzten Stadttore der Festungsstadt, Häämtebärnla 1995, Seite 47-53