Ursprünglich vermutlich lokal begrenzt im indischen Gangesdelta vorkommend, verbreitete sich die Cholera ab ca. 1817 über die Handelswege per Schiff zu den britischen Inseln, sowie Nordamerika und Afrika. Auf dem Landwege erfolgte die Verbreitung weiter auf dem übrigen asiatischen Kontinent und über Russland nach dem europäische Festland, bis die Pandemie ab 1831 auch die Grafschaft Glatz erreichte.

Es handelt sich bei der Cholera um eine bakterielle Infektionskrankheit mit extremem Durchfall und Erbrechen. Die Folge sind Flüssigkeitsverlust, Elektrolytverlust, Untertemperatur und völlige Erschöpfung bis hin zum Kollaps. Ohne medizinische Hilfe vergehen bei manchen Erkrankten vom Auftreten der ersten Symptome bis zum Tode oft nicht einmal 24 Stunden. Viele Infektionen verlaufen aber auch unbemerkt und folgenlos.

Die Sterblichkeit unter den erkennbar erkrankten Infizierten lag bei ca. 50%, manchmal aber auch deutlich darüber bis etwa 70%. In Landeck erkrankten beispielsweise 112 Personen, 39 davon starben (35%). Im Kirchspiel Neurode wurden 315 Tote gezählt. In ganz Preußen starben in den Cholera-Jahren 1831 und 1832 ca. 41.000 Einwohner. Darunter waren auch bekannte Persönlichkeiten wie der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) und der preußische Feldmarschall August Wilhelm Anton Neidhardt von Gneisenau (1760-1831). Der Heeresreformer Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831) verstarb vermutlich ebenfalls in Breslau an der Cholera.

Die Regierungen richteten Sonderkommissionen ein, die z. B. wandernden Handwerksburschen die Einreise untersagten oder Quarantänemaßnahmen anordneten. Um eine Einwanderung der Cholera-Epidemie in die Grafschaft Glatz zu verhindern, ließ man bereits 1830 die Grenzen mit Bürgern und Militärposten bewachen. Jeder Reisende musste ein Gesundheitsattest vorlegen. Allerdings konnten diese Maßnahmen weder lange aufrecht gehalten werden, noch verhinderten sie, dass sich die Krankheit weiter ausbreitete.

Die Kirchen nahmen eine Ergänzung in das allgemeine Kirchengebet auf:

„Wende von uns in Gnaden ab alle wohlverdiente Landplagen, Krieg, Hunger und theure Zeiten.1 Ja, wir trauen auf Dich, denn Du bist unsere Zuversicht und Stärke, ein Hülfe in den großen Nöthen, die uns treffen. Auch jetzt, wo eine verheerende Krankheit uns mit ihren Gefahren und Trübsalen bedroht [für Orte, wo die Seuche schon ausgebrochen ist: so viel Elend und Trübsal unter uns verbreitet] wirst du es an Deiner Gnade und Erbarmung nicht fehlen lassen, und uns ein treuer Helfer seyn…“2

In Breslau wurde in den Jahren 1831 und 1832 eine „Schlesische Cholera-Zeitung“ herausgegeben.

Darin schilderten Ärzte ihre Beobachtungen und Untersuchungsergebnisse mit dem Ziel, gemeinsam die Gründe für das Auftreten der Erkrankung zu finden und Heilungsmethoden zu entwickeln. Für Familienforscher interessant: Es werden auch Namen von Patienten und Todesopfern genannt, manchmal mit ihren Lebensumständen und ihrer äußeren Erscheinung. Auch wenn für uns in der Rückschau die Lösung offensichtlich erscheint, so konnte damals keine Erklärung gefunden werden.

Die Behandlungsmethoden waren meistens nicht hilfreich und schwächten die Patienten zusätzlich: Aderlass, Verabreichung von Brechmitteln oder Opium, Dampfbäder, Kaltwassergüsse, Leibbinden und Einreibungen. Quacksalber boten allerlei selbst gemischte Tinkturen, Amulette und Talismane an. Wie bei jeder Pandemie kursierten Verschwörungstheorien.

Erst der Mediziner und Bakteriologe Robert Koch entdeckte und beschrieb im Jahre 1883 den Zusammenhang zwischen verunreinigtem Trinkwasser und dem Cholera-Erreger. Das Bakterium kann im Wasser, aber auch in feuchtem Untergrund wochenlang überleben. Durch die schlechte Hygienesituation gelangten die Ausscheidungen der Erkrankten ins Grundwasser und in die Flüsse und der Erreger verbreitete sich weiter.

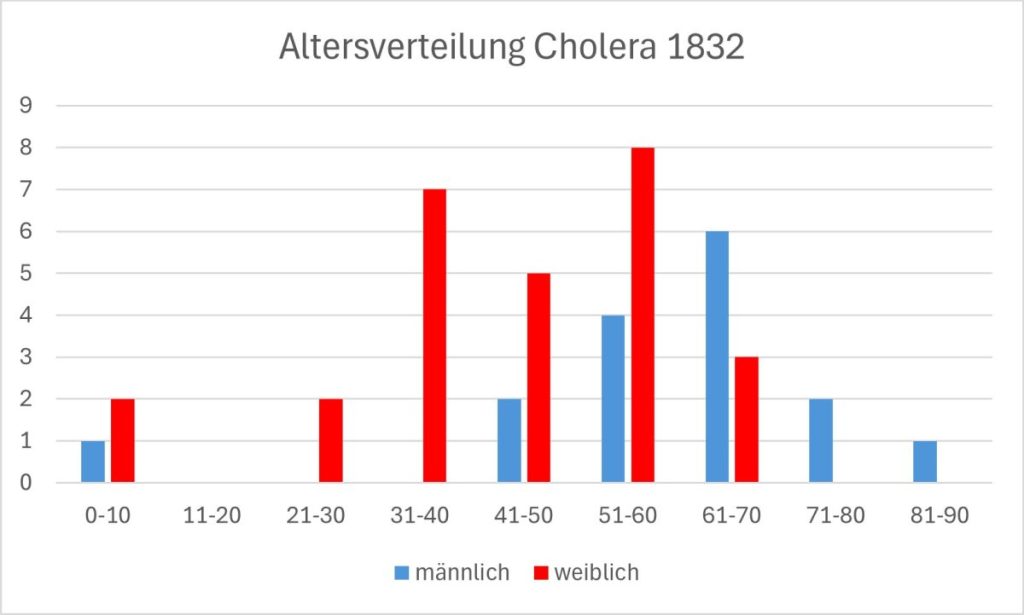

Zwischen dem 21. Juli und dem 21. September 1832 starben in Niederschwedeldorf, Kreis Glatz, 43 Einwohner an der Cholera. Im Ort starben im Jahr 1832 insgesamt 60 Einwohner, 20 männliche und 40 weibliche. An der Cholera starben 16 Männer und 27 Frauen.

Die im Kirchenbuch angegebenen Altersangaben sind mehrfach nicht korrekt angegeben und wurden für das Schaubild entsprechend angepasst.

Der Unterschied in der Geschlechterverteilung könnte daran liegen, dass Frauen durch die Hausarbeit (Kochen, Putzen, Waschen) öfter Kontakt mit Wasser hatten. Außerdem waren sie in der Altersgruppe von 21 bis 40 Jahren durch Schwangerschaften möglicherweise geschwächt und nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt, was die Frauen anfälliger für die bakterielle Infektion machen könnte.

Die Toten wurden auf einem neuen, eigens für die Cholera-Opfer angelegten Begräbnisplatz „Auf dem Rieger“ oberhalb der Kirche bestattet. Einer der ersten, die auf dem Cholera-Friedhof ihre letzte Ruhestätte fanden, war der seit 1827 in Niederschwedeldorf tätige Pfarrer, der hochwürdige Herr Administrator Gisbert Rotter, der nur wenige Tage zuvor den Friedhof eingesegnet hatte.

Die meisten der Verstorbenen hatten vor ihrem Tod die “letzte Ölung”3 und/oder die heilige Kommunion empfangen oder auch gebeichtet. Außer dem Pfarrer Rotter starb aber kein weiterer Priester und in den einzelnen Haushalten starben nur selten mehrere Personen. Dies spricht dafür, dass vermutlich eher geschwächte Personen oder solche mit Vorerkrankungen starben. Allerdings gab es verschiedene verwandtschaftliche Beziehungen, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind.

Die Tabelle listet die Cholera-Opfer von Niederschwedeldorf im Jahr 1832 auf.

Exkurs: Begriff Cholera

Der Name “Cholera” leitet sich vom griechischen Wort für “Galle” her. Gelegentlich wurde die Krankheit auch Cholera asiatica, Gallenbrechruhr, Gallenbrechdurchfall, Pestruhr, Gallenfluss, oder blauer Tod genannt.

Nach der Lehre des griechischen Arztes Hippokrates beruhen die vier Temperamente auf einer ungleichen Mischung der vier körperlichen Grundsäfte. Ein Überschuss von Galle wird einem aufbrausenden Menschen zugeordnet, er ist “cholerisch” oder ein “Choleriker”. Auch das Wort “Koller” hat hier seinen Ursprung. Wenn jemand einen Koller bekommt, hat er einen Wutanfall.

Quellen:

Kirchenbuch von Niederschwedeldorf

Edwin Teuber: Ortssippenbuch Niederschwedeldorf, Grafschaft Glatz / Schlesien 1572 – 1946. Cardamina-Verlag (2017)

- Die „theuren Zeiten“ waren eine Folge von Krieg und Missernten, die immer eine Teuerung der Preise mit sich brachten. ↩︎

- Meine Habelschwerdter Großmutter sagte zu uns Kindern, wenn wir krank waren und daher nicht gut aussahen: „Du siehst aus wie Hunger und teure Zeit, leg dich lieber ins Bett.“ ↩︎

- Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) ist das Sakrament der Krankensalbung für Menschen bestimmt, die sich wegen Krankheit oder Altersschwäche in einem bedrohlich angegriffenen Gesundheitszustand befinden. Es wird als Stärkung und Ermutigung verstanden. Davor wurde die “letzte Ölung” nur Sterbenden gespendet, um sie auf den Tod vorzubereiten und Vergebung für ihre Sünden erlangen zu lassen. ↩︎