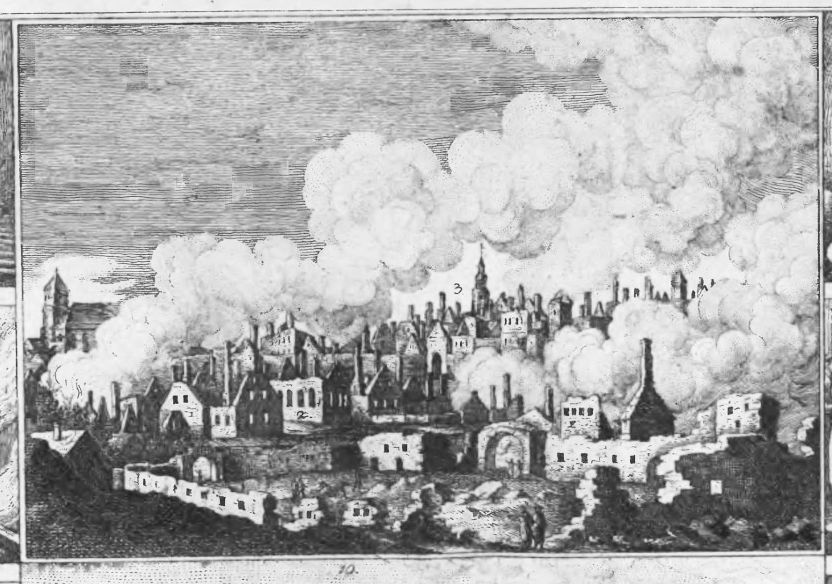

Nro. 2. Die Wasser-Vorstadt (rechts daneben).

Nro. 3. Die Stadt selbst.

Stadtbrände kamen in früheren Zeiten immer wieder vor. Meist waren Unachtsamkeit, Blitzschlag oder kriegerische Auseinandersetzungen die Auslöser. Da die Häuser hauptsächlich aus Holz bestanden und die Gebäude eng beieinander standen, breiteten sich Feuer schnell aus.

Ein solcher Stadtbrand ereignete sich in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober 1823 in Habelschwerdt. Elf Menschen kamen ums Leben. Über 1.000 Einwohner wurden innerhalb weniger Stunden obdachlos und verloren ihr Hab und Gut. Der Gesamtschaden betrug 224.000 Taler, dies entspricht einer heutigen Kaufkraft von ca. 11,3 Mio. Euro.

Das Feuer nahm im Gasthaus „Zum blauen Hirschen“ seinen Anfang und zerstörte fast 200 Häuser, sowie viele Ställe, Scheunen und Schuppen. Man darf annehmen, dass ein Großteil der Ernte dieses Jahres in den Scheunen vernichtet wurde. Der nahende Winter erschwerte die Situation der Einwohner zusätzlich.

Auch das bürgerliche Hospital, die Mädchenschule und die evangelische Kirche wurden ein Raub der Flammen. Das gerade neu erbaute Gotteshaus war genau ein Jahr vorher, am 31. Oktober 1822 eingeweiht worden.[1]

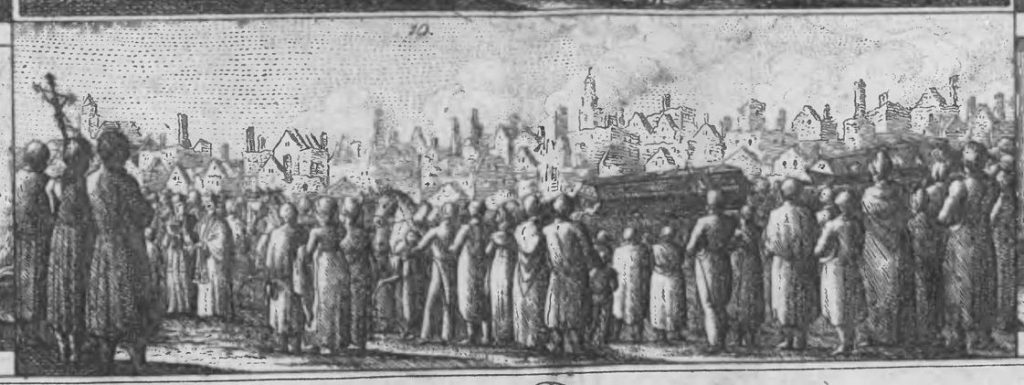

Eine beigeheftete Kupfertafel mit mehreren kleinen Bildern illustriert dabei die Ereignisse.

Transkribiert findet man den Text und die Kupfertafel im Ganzen hier.

Heftige Winde verbreiteten innerhalb kürzester Zeit durch Funkenflug das Feuer über die ganze Stadt. Damals löschte man Brände mit einfachen Feuerspritzen und bildete Eimerketten von den Wasserstellen bis zum Brandherd. In Anbetracht der großen Anzahl gleichzeitig brennender Gebäude waren die Löschversuche zum Scheitern verurteilt. Viele Bewohner flohen aus der Stadt, einige flüchteten jedoch in ihre Keller. Mehrere dieser Personen kamen dort ums Leben. In den Kirchenbüchern von Habelschwerdt findet man ihre Namen.

Bei der Frau des bürgerlichen Nagelschmiedemeisters handelt es sich um Johanna Tschoepe, die im Alter von 50 Jahren starb (KB Habelschwerdt 56/1823).

Der bürgerliche Tuchmachermeister Ignatz Willman war 34 Jahre alt. Man fand ihn erst am dritten Tag nach dem Feuer im Schutt (+ 60/1823, die Nr. 60 wurde doppelt vergeben).

Theresia Senftler und der verwitwete Fleischermeister Joseph Wenzel hatten am 28.10.1814 in Habelschwerdt geheiratet (oo 19/1814). Joseph war 35 Jahre und Theresia 20 Jahre alt.

Franz Wilhelm wurde am 12.09.1815 geboren (* 40/1815), seine Schwester Johanna am 30.06.1817 (* 30/1817). Beide starben im Alter von 8 bzw. 6 Jahren mit der Mutter (+ 52, 53 und 54/1834) und wurden gemeinsam beerdigt.

Die beiden am 5.08.1819 und 8.01.1822 geborenen Söhne Amand Joseph (* 38/1819) und Johan Anton (* 9/1822) überlebten.

Der Junggeselle und bürgerliche Weißgerbermeister Anton Meisner starb im Alter von 38 Jahren (+ 59/1823). Die Dienstmagd Johanna Wolf stammte gebürtig aus Kieslingswalde und war 29 Jahre alt (+ 57/1823).

Außerdem starben noch weitere Personen:

Anna Maria Elisabeth Richter (getauft 17. Januar 1748 in Habelschwerdt) starb laut Kirchenbuch im Alter von 76 Jahren (+ 51/1823). Sie war in erster Ehe (oo 26/1769) verheiratet mit dem bürgerlichen Weißgerbermeister Adalbert Tischbauer (+ 110/1789, Wassersucht, 43 Jahre) und in zweiter Ehe ( oo 30/1791) mit dem bürgerlichen Weißgerbermeister Joannes Kolbe.

Der verwitwete Tuchmachermeister Andreas Willmann wurde 69 Jahre alt (+ 58/1823).

Jungfer Maria Johanna Seraphina, die Tochter des Joseph Rinke, bürgerl. Weißgerbermeisters, starb mit 15 ¾ Jahren (+ 60/1823, die Nr. 60 wurde doppelt vergeben). Sie war geboren am 23.02.1808 (* 41/1808).

Diese 10 Todesopfer sind am 3.11.1823 begraben worden.

Den 7.11.1823 wurde der bürgerliche Weißgerbermeister Johan Kolbe beerdigt, der seit 1809 eifriger und rechtschaffener Vorsteher und Rendant bei der Pfarrei gewesen war. Er starb am 4. November früh ¾ Uhr an Folgen des Feuers, 59 Jahre alt (+ 63/1823).

[1] Im Jahr 1825, wiederum am 31. Oktober, erfolgte die Wiedereinweihung der wieder aufgebauten evangelischen Kirche.