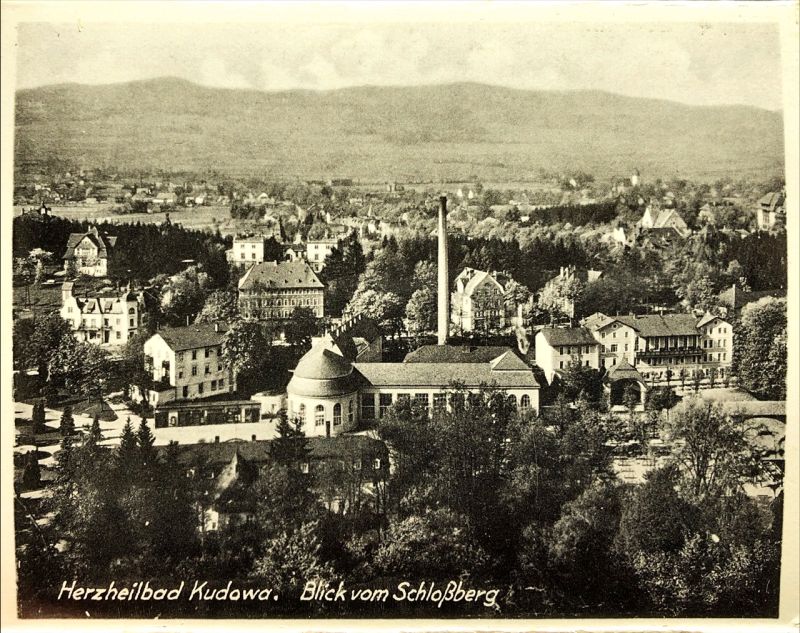

Ein Leporello mit Fotos des Herzheilbades Bad Kudowa (heute Kudowa-Zdrój) zeigt einige Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten des Ortes. Neben zwei Trink- und drei Badequellen, gab es z. B. einen ausgedehnten Kurpark (heute 15 Hektar) mit Rosengarten, viele seltene Bäume, den Hammerteich und eine Wandelhalle.

Der Name „Chudoba“ (tschech.: Armut) ist erstmals für das Jahr 1560 belegt und deutet darauf hin, dass der Ort ursprünglich eher klein und seine Einwohner arm waren.

Die heilende Wirkung der Mineralquellen war schon um 1580, also bereits vor dem Dreißigjährigen Krieg bekannt. Seit 1622 gab es eine Einrichtung zum Baden (Oberbrunnen). Friedrich der Große gehörte 1765 zu den prominenten Gästen und ließ das Brunnenwasser untersuchen. Noch 1783 war das „Brunnenhaus“ lediglich eine Hütte aus Schrotholz. Die Anreise war nur zu Pferde empfehlenswert. Wer es dennoch mit dem Wagen wagte, musste sich auf ein sehr langsames Reisetempo einstellen. Aufgrund der felsigen und unebenen Wege wurden die Reisenden ständig hin und her geworfen, es war daher oft bequemer, neben dem Wagen her zu laufen. Die Schrift von Goethes Grafschafter Reisetagebuch aus dem Jahre 1790 ist manchmal kaum leserlich, da er während der Fahrt im Wagen schrieb.

Der Ausbau der weitläufigen Kuranlage und die stetig ansteigende Zahl der Erholungssuchenden sicherte vielen Einwohnern ein gutes Auskommen. Ab 1870 wurde Kudowa (ab 1920 mit dem Zusatz „Bad“) offiziell „Herzheilbad“ genannt, was man auf dem Stadtwappen durch die Abbildung einer Mineralquelle und eines Herzens sofort erkennen kann.

Friedrich Wilhelm Graf von Goetzen starb am 29.02.1820 in Kudowa und wurde auf dem Schlossberg auf dem Friedhof neben der evangelischen Kapelle beigesetzt.

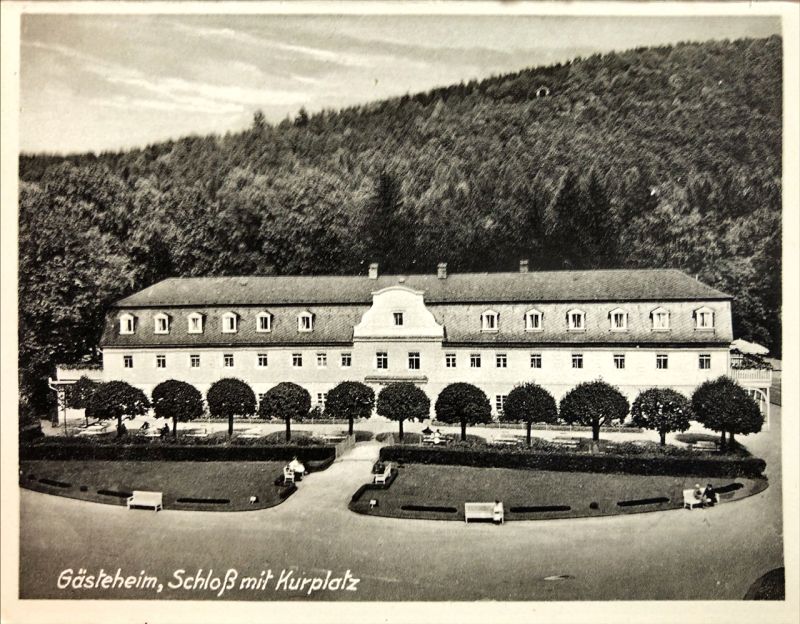

Rechts liegt das Schloss, links die Trink- und Wandelhalle, die 1930 fertiggestellt wurde. Daneben ist das Kurparktor zu sehen. Die Kurpromenade durchquert den Kurpark und zieht sich ca. einen Kilometer lang bis zum Teich (Ruderboote standen zur Verfügung).

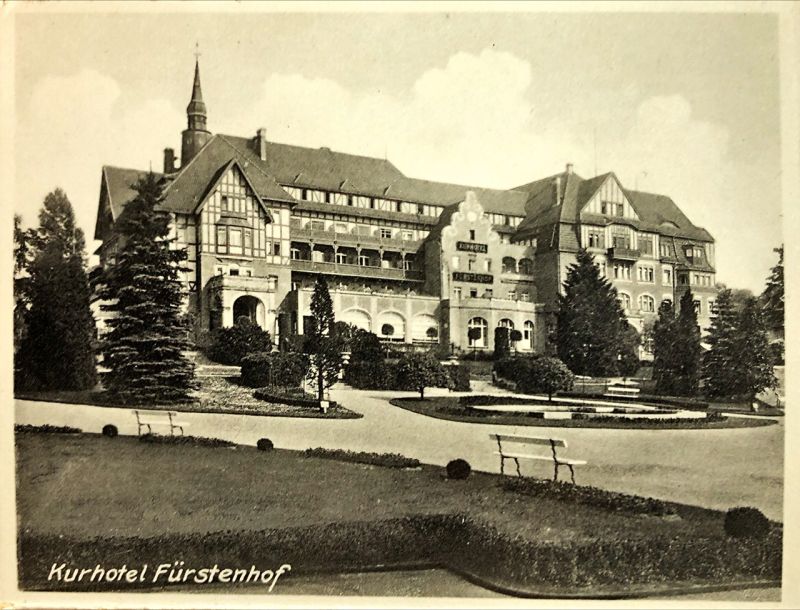

Das luxuriöse Kurhotel Fürstenhof wurde 1906 erbaut und hatte über 120 Zimmer (heute 85). Viele Sanatorien und Villen des Ortes entstanden ebenfalls in dieser Zeit. Zwischen den Weltkriegen (1921) war dort unter anderem der spätere britische Premierminister Winston Churchill zu Gast.

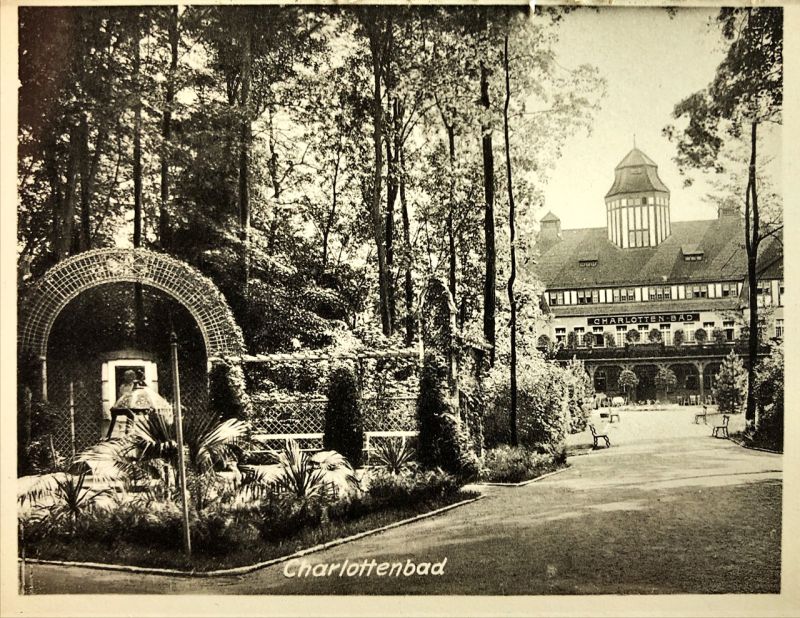

Das helle, mit vielen großen Fenstern versehene Gebäude-Ensemble war innen mit Palmen und Blumen geschmückt, wie man auf dem nächsten Bild sehen wird.

Das daneben gelegene Eingangstor zum Kurpark ist vor lauter Bäumen kaum zu erkennen.

Bei der Wandelhalle befindet sich auch ein geräumiger Konzertsaal. Für Unterhaltung sorgten die Kurkapelle mit zwei- bis drei Konzertaufführungen pro Tag, das Kurtheater führte Operetten und Lustspiele auf. Tanz- und Kammermusikabende mit bekannten Interpreten, sowie Tanztees sorgten für Abwechslung.

Das Barockschloss wurde vor 1800 an der Stelle eines abgebrannten Jagdschlosses gebaut.

Links befindet sich das Denkmal des Grafen von Moltke, der um 1890 als Kurgast in Kudowa weilte. Die 1906 gebohrte Helmuth-Quelle ist nach ihm benannt. Das identische Motiv findet sich auch auf einem 25Pfennig-Notgeldschein des Ortes von 1921(Notgeld vor 100 Jahren, Seite 3).

Schon Aelurius schrieb in seiner Glaciographia von 1625 auf Seite 213/214:

„Es werden aber in der Graffschaft Glatz / sonderlich zwölff Sawerbrunnen von den Leuten fleissig besuchet / und ihr Wasser (weil sie gutes Schmacks seyn / auch für gesund und heilsam geachtet werden /) beydes von Gesunden unnd Krancken stets gebrauchet. So wird auch dieses Wasser der Glätzischen Sawerbrunnen / von frembden Leuten aus abgelegenen Orten / (weil sie dessen Krafft und Nutzbarkeit gar wol verstehen und erkennen) hauffenweise abgeholet und gebrauchet. […] welches sie alßdenn / dem köstlichen Wein vorziehen / in dem man dem Gesinde davon keinen Trunck lest zukommen / den Wein aber lest man sie trincken“

Ende des 18. Jahrhunderts wurden jährlich 18.000 Flaschen (1.000 Kisten mit je 18 Flaschen) Sauerbrunnen abgefüllt und in Böhmen, Schlesien, Brandenburg und sogar in Berliner Apotheken verkauft. Sie waren sogar von Zoll und anderen Abgaben befreit. Die Einwohner der umliegenden Ortschaften holten das Wasser für die Bewirtung ihrer Gäste z. B. bei Hochzeitsfeierlichkeiten. Durch die Zugabe von Wein und Zucker wurde daraus ein sektähnliches sprudelndes Getränk.

Nach dem 1. Weltkrieg stieg die Anzahl privater Automobile, auch konnte man mit der sogenannten Kraftpost reisen: Die Postautobusse verbanden den Transport von Personen und Postsendungen miteinander.

Seit 1905 war Kudowa durch die Eisenbahnstrecke Glatz−Sackisch auch für Bahnfahrer bequem zu erreichen. Rechts und links der Bahnlinie bot sich ein herrlicher Ausblick auf die Landschaft mit Wiesen voller goldgelb leuchtender Glatzer Rosen.

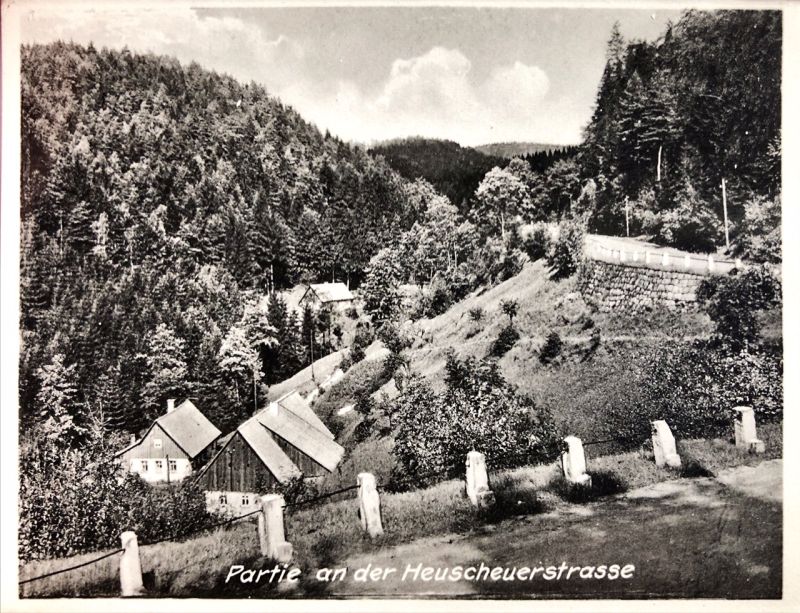

Den Kurgästen wurden organisierte Kurz- und Halbtagesausflüge geboten, z. B. in das nahe gelegene Heuscheuergebirge, zu Wasserfällen, besonderen Felsformationen, in Dörfer der Umgebung (z. B. Bukowine, Straußeney, Jacobowitz) und über die nahe Grenze in die Tschechoslowakei.

Auch heute noch zählt die Region um Bad Kudowa zu einem der beliebtesten Erholungsgebiete Polens, die viel Natur (Rad-/Wanderempfehlung) und Kultur zu bieten hat.