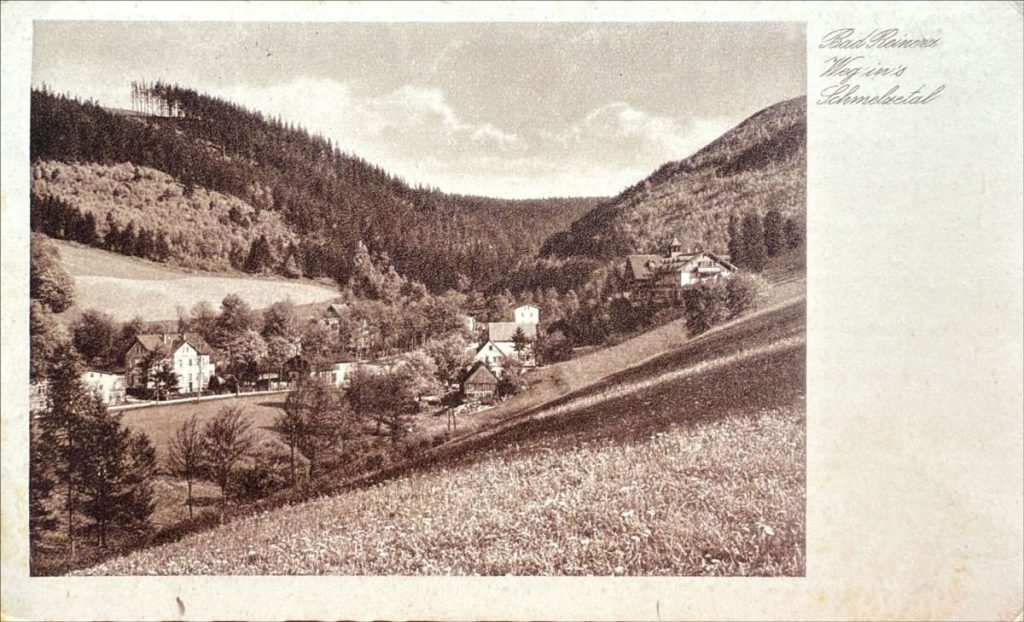

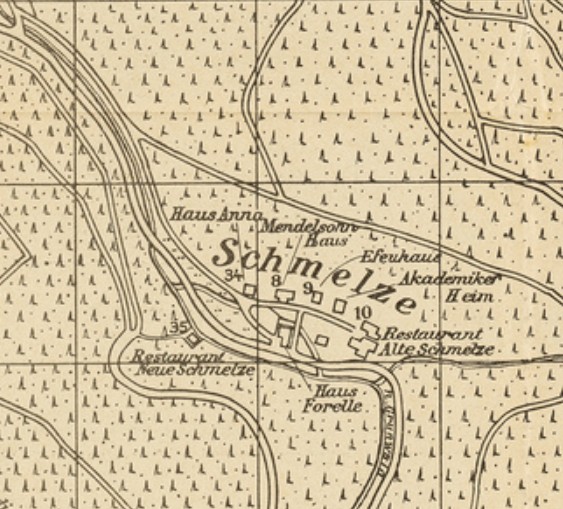

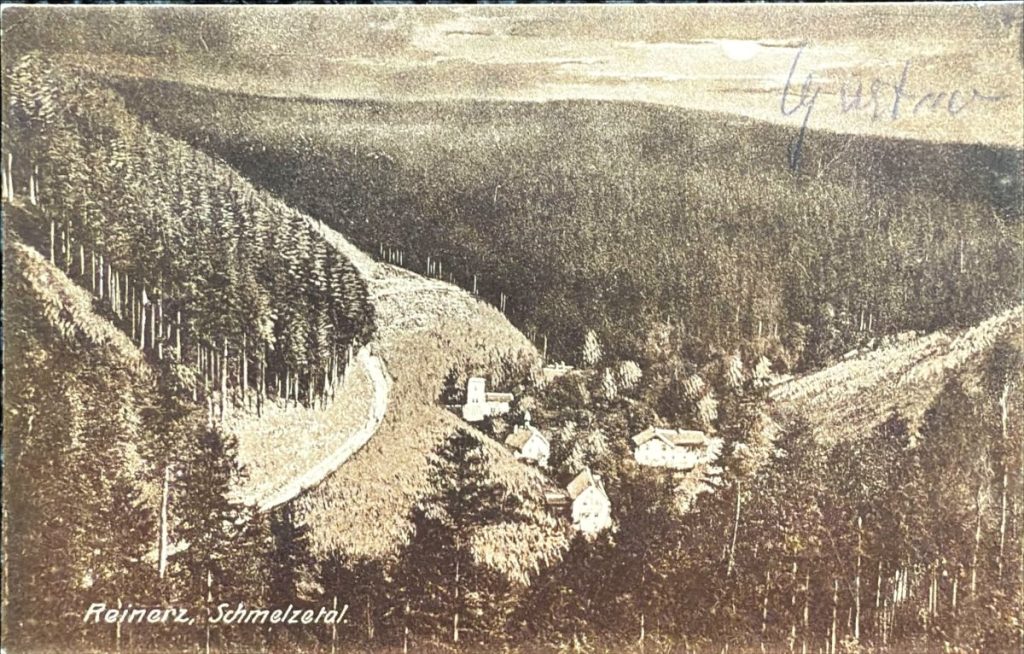

In der Nähe von Bad Reinerz, dem ehemals höchstgelegensten Badeort Preußens (568m), befindet sich die „Schmelze“. Das etwa 24 Morgen (6 Hektar) große Gelände war über den Waldweg von Reinerz nach Grunwald zu erreichen, damals ein beliebter Spazierweg für die zahlreichen Kurgäste des Bades.

Eingebettet zwischen hoch aufragenden bewaldeten Bergen hatte hier im Jahr 1822 Nathan Mendelssohn (1781 – 1852), ein Onkel von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) und Fanny Hensel (1805 – 1847), ein Eisenwerk an der forellenreichen Weistritz aufgebaut.

Nathan war ausgebildeter Mechanikus und Instrumentenmacher, galt als einer der besten des Berufes in Berlin und hatte für Alexander von Humboldt (1769 – 1859) astronomische und geodätische Instrumente gebaut.

Bevor Mendelssohn Eisenschmelze und -hammer errichtete, hieß dieser Teil des Engtales der Weistritz „Drachenschlung“, da es dort viele Schlangen gab.

Der 14jährige Felix und sein Bruder Paul begleiteten 1823 ihren Vater Abraham nach Schlesien und verbrachten den Spätsommer bei ihrem Onkel. Man unternimmt dort weitläufige Spaziergänge in die Natur.

Am 18. August wurde der Grundstein zu einem Schmelzofen gelegt, ein protestantischer Priester kam, um ihn einzusegnen. Zu diesem Anlass spendeten die Mendelssohns 50 Taler für wohltätige Zwecke. Die ca. 140 Mitarbeiter waren am 24. August zu einem Fest geladen.

Bereits in diesem jungen Alter beherrschte Felix mehrere Instrumente und komponierte Musikstücke, darunter auch eine Messe, die er dem Reinerzer Rektor Latzel verehrte (das Werk wurde leider beim Stadtbrand 1844 vernichtet). Auch später hielten die beiden Briefkontakt. Während seinem Aufenthalt übernahm er den Klavierpart bei einem Konzert mit Orchester und spielte in der Kirche die Orgel. Wenn er zusammen mit Laienmusikern spielt, lenkt er durch gekonnte Improvisationen von deren Spielfehlern und Unsicherheiten ab.

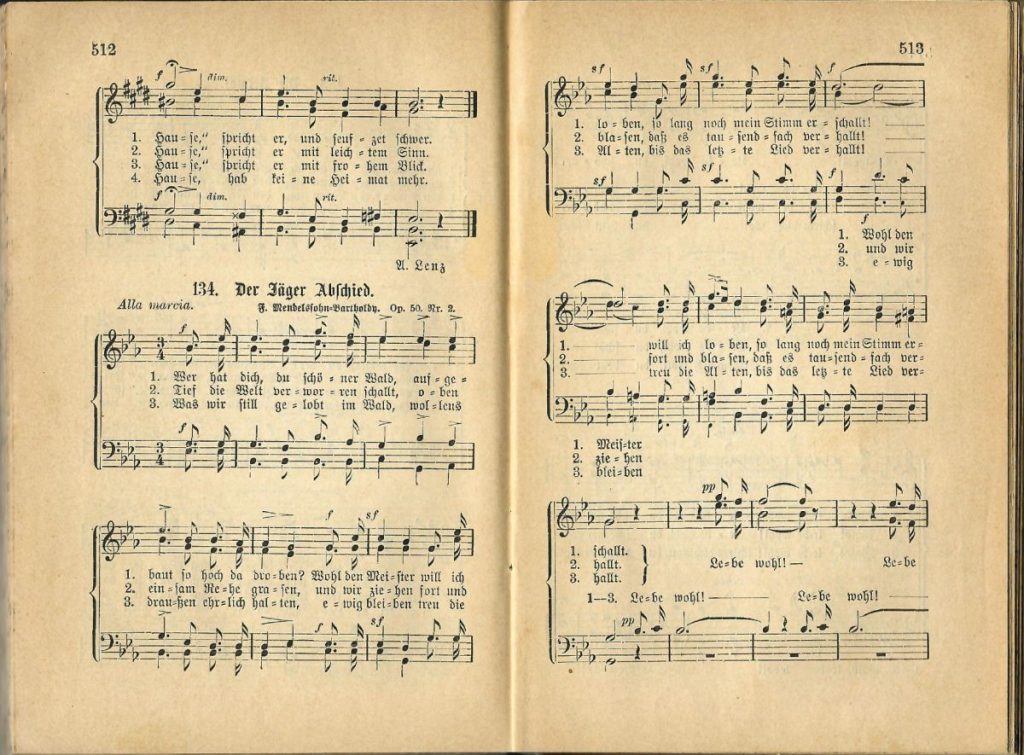

Das romantisch gelegene Schmelzetal inspirierte ihn dazu, das Gedicht von Joseph von Eichendorff (1788 – 1857) „Wer hat Dich Du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben?“ zu vertonen.

Felix Mendelssohn Bartholdy erinnerte sich auch später noch gern an seinen Ferienaufenthalt. 1829 erhielt er von seinem Onkel Nathan einen Brief, der ihm von einer erneuten Hochwasserkatastrophe in Schlesien berichtete. Schon zwei Jahre zuvor hatte es ein Hochwasser mit vielen Schäden gegeben. Zu dieser Zeit befand er sich gerade in London. Spontan organisierte er ein vierstündiges Wohltätigkeitskonzert, bei dem 6.600 Goldmark an Spendengeldern zusammenkamen. In demselben Jahr verkaufte der Onkel die Eisenschmelze, vermutlich war sie durch das Hochwasser beschädigt worden und der Wiederaufbau hätte eine zu große Investition bedeutet. Nathan Mendelssohn zog mit seiner Familie nach Glatz, wo er eine Anstellung beim Steueramt erhielt. Die Söhne Arnold (1817-1854) und Wilhelm (1821-1866) besuchten hier das Gymnasium. Die beiden Jungen und die Tochter Ottilie (1819 – 1848) sind diejenigen seiner 10 Kinder, die das Erwachsenenalter erreichten. Nach wenigen Jahren zog die Familie zuerst weiter nach Liegnitz und dann nach Berlin.

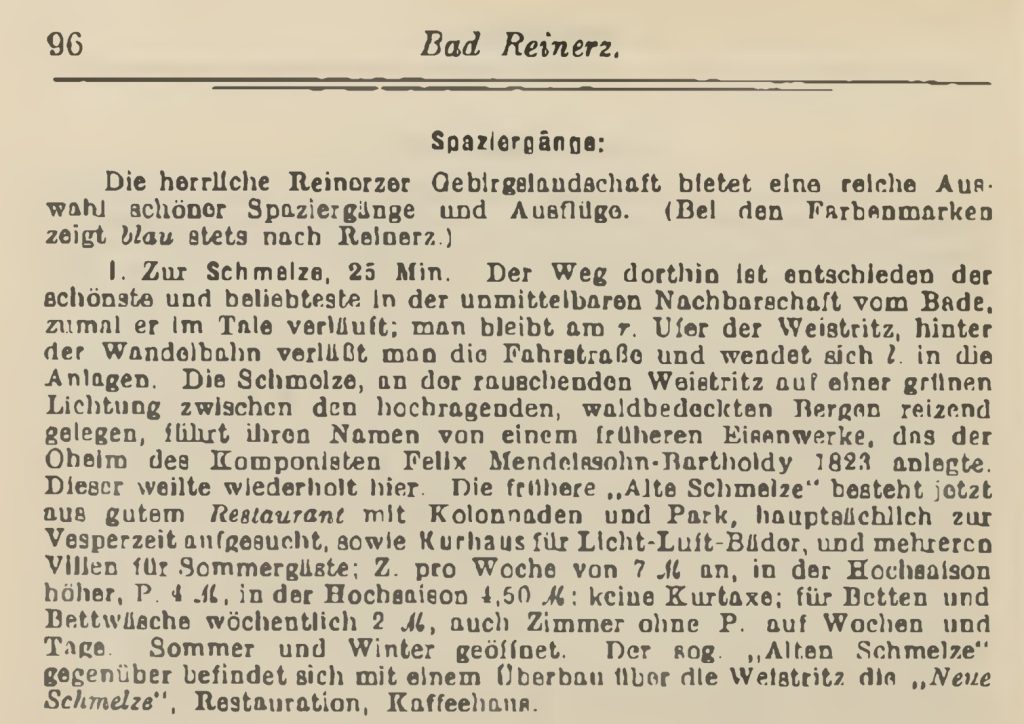

Anfang der 1860er Jahre, nach nur vier Jahrzehnten, stellte das Eisenwerk den Betrieb ein. In einem Teil der Gebäude wurde eine Restauration „Zur Schmelze“ eröffnete, die sich zu einem beliebten Ausflugsziel für die Badegäste von Bad Reinerz entwickelte. Zahlreiche Postkarten dokumentieren dies.

Unterhalb der Brettmühle am linken Weistritz-Ufer kam noch eine zweite Gastwirtschaft mit dem Namen „Zur neuen Schmelze“ dazu: „Ein an der Fahrstrasse und der Weistritz gelegenes neuerbautes Restaurant mit freundlicher Wirthschaft winkt dem Wanderer vom Waldsaume aus zur Erholung und leiblichem Genuss.“

Die Schmelze wurde mehrfach umgestaltet und wechselte den Eigentümer. Nicht immer ging es dabei harmonisch zu.

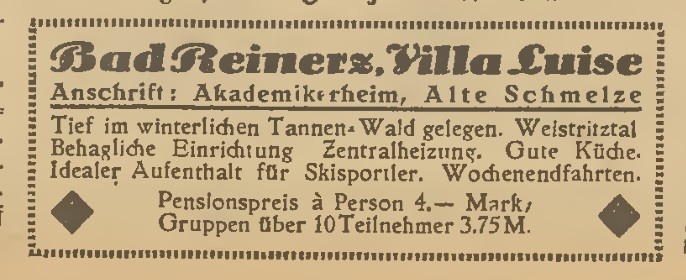

Kurz vor dem ersten Weltkrieg wurden die Gebäude zu einem ganzjährig geöffneten Erholungsheim mit Badehaus umgestaltet. Die Kurgäste genossen das Wald- und Gebirgsklima, wurden in der „Alten Schmelze“ verpflegt und konnten hier zwischen fleischloser und normaler Kost wählen. Man errichtete einen Gedenkstein für Felix Mendelssohn Bartholdy.

Nach dem 1. Weltkrieg kamen die Feriengäste wieder gern in die Sommerfrische und zum Wintersport ins Schmelzetal.

Quellen:

Krause, Erhard: Die „Schmelze“ oberhalb des Bades. In: Jahrbuch der Schlesier – 1998. S. 71f

Reiser, August: Loreley – Sammlung von 172 auserlesenen Männer-Chören. 28. Auflage. Carl Rühle’s Musik-Verlag, Leipzig. 1879. S. 512f

2 Antworten auf „Die „Schmelze“ bei Bad Reinerz“

Arnold Mendelssohn lernt einen katholischen Priester kennen. Er konvertiert zum Katholizismus. Er spendet sein gesamtes Vermögen für den Bau des St.-Ludwig-Krankenhauses in Jerusalem, in dem Menschen verschiedener Glaubensrichtungen behandelt werden. Diese Konversion stört viele Menschen, daher ist es schwierig, Informationen darüber zu finden.dariusz

Hallo Dariusz,

man könnte versuchen, die Mendelssohn-Gesellschaft dazu zu befragen: http://www.mendelssohn-remise.de/

oder auch das St. Louis-Krankenhaus in Jerusalem: https://www.theologische-links.de/downloads/israel/jerusalem_st-ludwig-krankenhaus.html

Nach dieser Webseite https://www.panwitz.net/person/mendel/arnold1.htm konvertierte er in Jerusalem und der Priester war Italiener.

Viel Erfolg bei der Recherche.

Viele Grüße Astrid (Kreuz)