Vannaweg

- Quetschkatoffan, wie man wääß,

Macha vuul, du meine Gitte!

On ma hääßt se korzerhand

Ei der Groofschoft „Wompakitte.” - Puttermelch macht guude Loft

On verdaut, wenn ich nee ärre!

Ei der lieba Groofschoft Glootz

Hääßt se drem aa: „Hoosaplärre.” - Langt etz zu, on aßt Euch soat,

Gutt bekomm’ Euch mei Gerechte!

Fer de liebe gleetsche Häämt

Hoa gemacht ich die Gedechte.

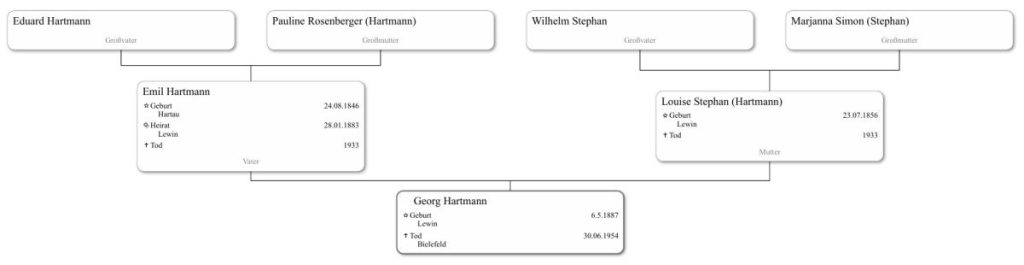

Georg Hartmann wurde am 6. Mai 1887 in Lewin geboren (StA Lewin Nr. 27/1887). Seine Eltern waren der Vorschußvereins-Kassenrendant Emil Hartmann und seine Ehefrau Louise geb. Stephan. Beide Elternteile waren katholisch und hatten am 28. Januar 1883 in Lewin geheiratet (StA Lewin Nr. 4/1883).

Georg stellte schon früh seine musikalische Begabung unter Beweis. Er erhielt von seinem Lehrer Unterricht im Violin-, Klavier- und Orgelspiel und im Gesang. Bereits mit 11 Jahren spielte er die Orgel in der Lewiner Kirche St. Michael.

Franzla hoot recht!

„Wäßte, Mutter, onser Lährer”,

Sprecht amool der klääne Franz,

„Ies ganz gutt sonst, oaber monches,

Woas a säät, doas stemmt nee ganz.

Heute hoot a ons vom Pfaade

Asu ollerhand derklärt,

On dann säät a: ,Liebe Kinder,

´s heißt nicht Pfaad, – das Tier heißt Pferd.´

Endlich hing a ons a Beld nooch

Vanna oa doas gruuße Braat,

On woas määnste , wie ich hiesoach,

Woarsch halt wärklich doch a Pfaad!”

Er besuchte zunächst die Präparandenanstalt in Landeck und das Habelschwerdter Lehrerseminar. Dort wurde er von seinem Musiklehrer dem Komponist und späteren königlichen Musikdirektor Georg Amft gefördert und machte die ersten Kompositionsversuche. Im Orgelspiel konnte er ausgezeichnet improvisieren und auch schwierige Stücke auswendig spielen.

Seine erste Lehrerstelle trat er 1907 in Rauske, Kreis Striegau an. Von 1908 bis 1911 war er Lehrer einer einklassigen Schule mit über 100 Kindern in Carlsberg a. d. Heuscheuer. Ab 1.4.1911 war er Volksschullehrer und Kantor in Bad Landeck. Zusätzlich arbeitete er bis 1922 als Musiklehrer an der Präparandie.

In der Grafschaft Glatz waren damals die Posten des Kantors und des Chorrektors noch immer an die Lehrerstellen gebunden. Neben der fachlichen Qualifikation als Pädagoge, musste man auch mehrere Musikinstrumente beherrschen. Georg Hartmann erfüllte alle Anforderungen im hohen Maße und ging in seiner Tätigkeit auf.

In der Würdigung zu seinem 50. Geburtstag schrieb das “Bad Landecker Stadtblatt u. Nachrichten”:

„In regelmäßigen Proben hält er auf lautreine Aussprache, gute Intonation und geschmackvolle Ausführung der Tonstücke. Streng befolgt er die liturgischen Vorschriften und beachtet die Eingebungen, sowie Eigenart des Tondichters und seines aufzuführenden Werkes.“ … „Hartmanns Kompositionen haben eine besondere Empfehlung nicht notwendig. Sie sind durchweg äußerst ansprechend, edel und empfindungstief. Dem Tondichter G. H. ist Musik kein bloßes süß Geklingel, sondern ergreifende, ausdrucksvolle Sprache seiner Seele. Sein musikalisches Schaffen ist stark gebunden und tief wurzelnd in der liederreichen Glatzer Heimat.“ … „Das gebundene Wort in der Mundart weiß Hartmann trefflich zu handhaben. Köstlicher Humor und Sarkasmus, zuweilen derb und drastisch, durchwehen seine Verse, mit denen er so manchem Freunde »die Kappe wusch«.„

Bezoahl’s Goot!

- Der Wenter Meller woar amool

– Wie ofte schon – recht schien besoffa

On hätte, weil’s sehr fenster woar,

Allääne woll nee hääm getroffa. - Doo noahm a Mader Willem rechts,

On of der linka Seite Prause,

Die broochtan iebers Breckla weg

Aa glecklich bis zu Wentersch Hause. - De Mellern, die kää Guude woar,

Schmieß of die zwee geft’je Blecke,

Dann sprecht se plotze: „Goot bezoahl’s,

Doaß ihr mer brengt mei guudes Stecke! - Werd doo eim Dorfe Schwein geschlacht’t,

On’s brengt ons jemand Flääsch on Briehe,

Doo sprech’ ich emmer: Goot bezoahl’s,

On hott ock Dank fer eure Miehe! - Euch beeda oaber muuß ich woll

Bis oa mei Ende dankboar sein:

Ihr hott mer juu eis Haus gebroocht,

Wahrhaftig woahr, a ganzes Schwein!”

1922 wurde Georg Hartmann Chorrektor an der Pfarrkirche Maria Geburt. Das Amt hatte er bis zur seiner Vertreibung im April 1946 inne. Unter seiner Leitung wurden bekannte und anspruchsvolle Messen (z. B. Haydn, Beethoven und Mozart) aufgeführt und es fanden dort Uraufführungen statt, die in der ganzen Grafschaft Beachtung und Anerkennung fanden. Außerdem war er langjähriger Dirigent des Landecker Männergesangvereins und komponierte ca. 80 kirchliche und weltliche Chor- und Sologesänge, sowie Heimat- und Mundartlieder. Darüber hinaus vertonte er Bühnenstücke von Bruno Neugebauer und Robert Karger.

Beim Fotografen

De Jompfer Minna macht sich antlich,

Vo Koppe bis zu Fuße fein;

Die wiel sich knipsa loon eim Staadtla

On gieht zom Fotografen Klein.

Der Fotograf beguckt sich’s Maidla

On sprecht recht heeflich: „Sie verzeih’n!

Wie wollen Sie die Bilder haben,

Soll’s Kniestück oder Bruststück sein?”

De Jompfer Minna fällt die Antwort

Woarhaftich meiner Seele schwär,

De koan sich’s goar nee rechtich denka,

Woas Kniestück oder Bruststück wär!

De sprecht verschaamt – on schleet de Aacha

Zum Beldlamacher schichtarn uuf -:

„Mir is’s ägaal; – doch wenn Se kenna,

Tun’s ock’s Gesichte aa miet druuf!”

1946 fand er zunächst Aufnahme bei Verwandten in Nümbrecht, in Nordrhein-Westfalen. Ab November 1946 arbeitet er erneut in seinem Beruf als Lehrer in Ziegenhardt im Rheinland. Der Erhalt der Grafschafter Mundart lag ihm besonders am Herzen und so dichtete er weiter im Dialekt und pflegte zahlreiche Kontakte mit seinen Landsleuten aus der Heimat.

Seine humoristischen Mundartgedichte erfreuten sich großer Beliebtheit. Sie erschienen in verschiedenen Heimatzeitungen und Zeitschriften und wurden als Gedichtbändchen herausgegeben.

Wegen eines Herzleidens ließ er sich 1949 pensionieren. Er zog nach Bielefeld, wo er am 30. Juni 1954 starb.

Veröffentlichungen:

- Heimatgedichte für meine Landsleute (Bielefeld 1948 und 1950)

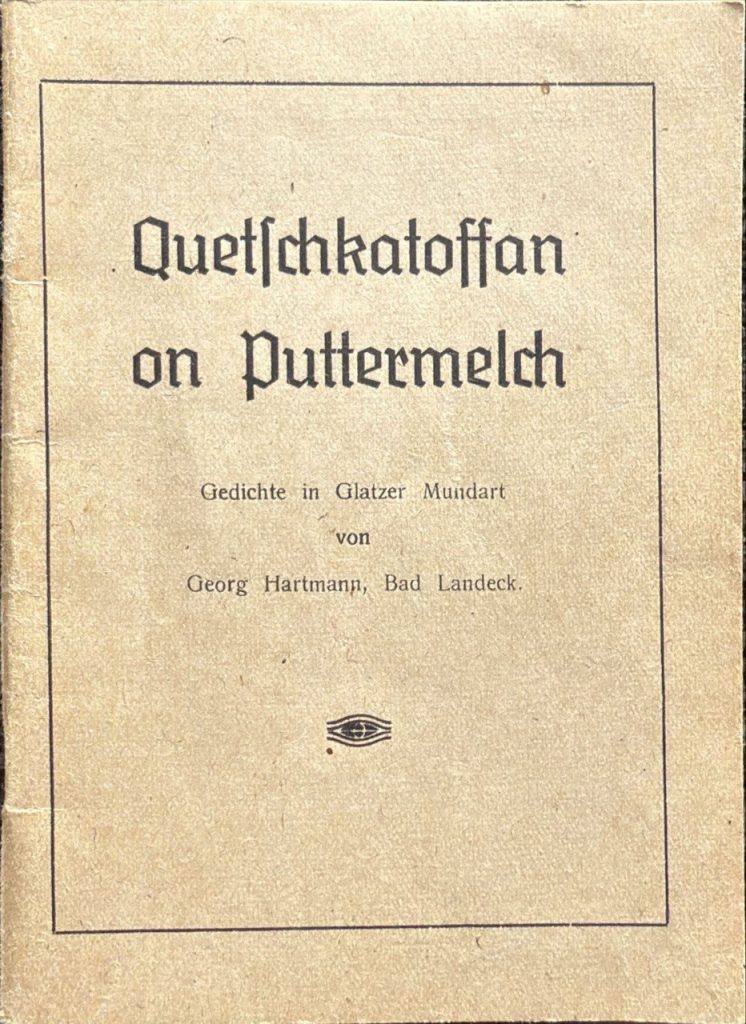

- Quetschkatoffan on Puttermelch (Eichendorffgilde, Eichstätt 1949)

- Derhääme (Leimen-Heidelberg, 1955)

- Heitere Verse (Leimen-Heidelberg 1970)

- Häämte Groofschoft Glootz, Heitere und ernste Gedichte (Bielefeld 1989)

Quellen:

Wikipedia

Alois Bartsch: Die Mundart der Grafschaft Glatz. Marx Verlag, Leimen / Heidelberg. Seite 143 ff.

Bad Landecker Stadtblatt u. Nachrichten, Nr. 36 vom Dienstag, den 4. Mai 1937

Eine Antwort auf „Georg Hartmann“

[…] fast 80 Jahren hielt der in Lewin geborene Lehrer, Heimatschriftsteller und Komponist Georg Hartmann (1887 – 1954) seine Wünsche für das neue Jahr in einem Gedicht […]