Die meisten von uns haben irgendwann in der Schulzeit das Gedicht „Die schlesischen Weber“ von Heinrich Heine auswendig gelernt oder eine Gedichtinterpretation darüber geschrieben. Es thematisiert die schlechten Lebensbedingungen der Weber in der Region des Eulengebirges in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es wurde im Jahr des Weberaufstands 1844 veröffentlicht. Zwar hatte es schon früher Aufstände gegeben, aber nun berichteten die Zeitungen darüber und machten die Zustände einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Auch Theaterstücke und Romane thematisierten die Problematik.

Die schlesischen Gebirgsregionen waren relativ dicht besiedelt und es gab viele Weber, die in Heimarbeit ihren Lebensunterhalt verdienten. Die Löhne waren trotz einer täglichen Arbeitszeit von 16 Stunden gering. Dabei mussten alle Mitglieder des Haushalts mithelfen, von der Großmutter bis zum Kleinkind. Die Handweber waren der willkürlichen Behandlung durch ihre Auftraggeber ausgeliefert. Dazu kam die zunehmende Konkurrenz durch günstigere Warenlieferungen aus dem Ausland und die fortschreitende Industrialisierung.

Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. nahm zwar öffentlich Anteil am Leid der Weber, aber es wurde nichts unternommen, um die Situation zu verbessern. 50 Jahre später waren die Lebensbedingungen keineswegs besser geworden.

Der Schriftsteller Karl May beschrieb in seinem Kolportageroman „Der verlorene Sohn“ (1884 – 1886) eindringlich die Armut der Weber. Er stammte selbst aus einer armen Weberfamilie des sächsischen Erzgebirges. Von seinen 13 Geschwistern starben 9 vor ihrem 2. Geburtstag.

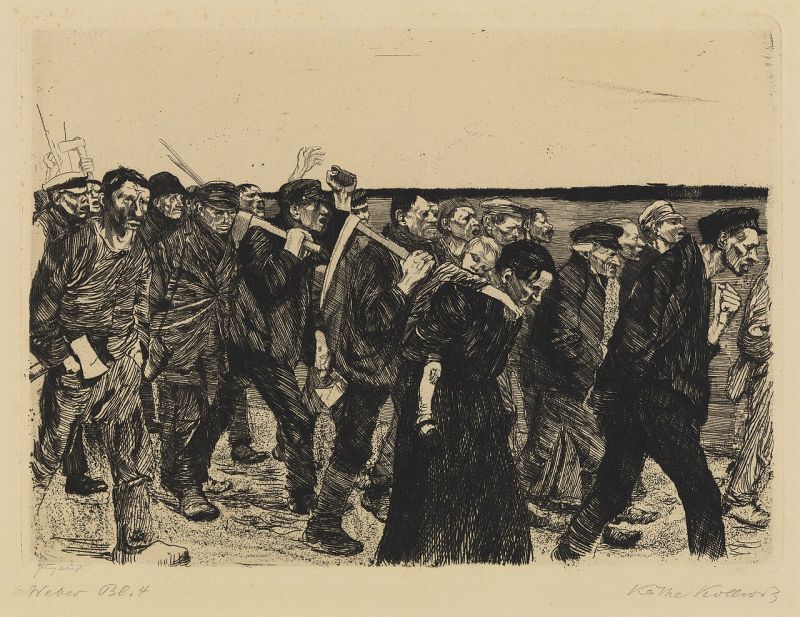

Das Drama „Die Weber“ des Literaturnobelpreisträgers Gerhart Hauptmann wurde 1894 in Berlin uraufgeführt. Die dort anwesende Käthe Kollwitz wurde dazu inspiriert, Radierungen und Lithographien anzufertigen. Mit dem Zyklus „Ein Weberaufstand“ gelang ihr 1898 auf der Berliner Kunstausstellung künstlerische Durchbruch.

Im Jahr 1891 veröffentlichte das illustrierte Familienblatt „Die Gartenlaube“ einen dringenden Appell und einen Spendenaufruf des Pastors Ernst Klein in Reinerz: „Die Noth der Weber in der Grafschaft Glatz“. Darin beschreibt er beispielhaft die Notlage einer Weberfamilie und nennt Lösungsmöglichkeiten.

Besonders gut erkennt man die verzweifelte Lage der Weber der Grafschaft Glatz an ihren Mahlzeiten. Jeden Tag gab es nur Brot und als warme Mahlzeit Kartoffeln mit Leinöl, an guten Tagen auch mit etwas Quark. Auf die Dauer war dies sehr einseitig und wichtige Vitamine fehlten in der Ernährung.

Man musste oft weite Strecken zur nächsten Ölmühle laufen, um sich den mitgebrachten Krug mit Leinöl füllen zu lassen. An der Luft hält sich das Öl maximal 4 Wochen. Der Gang zur Mühle musste also regelmäßig erfolgen.

Im Selbstversuch wurde es als durchaus schmackhaft beurteilt. Das Leinöl verleiht eine etwas herbe, nussige Note. Was früher ein Arme-Leute-Essen war, steht heute auf vielen Speisekarten von Gasthäusern (nicht nur in Ostdeutschland) und wird bis heute in den Familien der Nachfahren gern gegessen – nur eben nicht jeden Tag.

Mehrere Organisationen versuchten zu helfen, nicht nur im Eulengebirge. 1911 gründete man z. B. das „Hilfskomitee zur Behebung des Weberelends im Adlergebirge“, das allerdings nur bis zum Sommer 1912 tätig war und an Kapitalmangel und der nicht realisierbaren Organisation scheiterte.

Die Not der Weber im Eulengebirge, verbunden mit der Kritik in Wort und Bild an der Rolle des Staates bei der Niederschlagung des Aufstandes von 1844 und der Gefahr einer weiteren Solidarisierung von Arbeitern mit der “sozialistischen” Bewegung waren sicherlich eine der Triebfedern für die Bismarck’sche Sozialgesetzgebung (die Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung wurde zwischen 1883 und 1889 eingeführt).

Das Handwerk des Webers in einstiger blühender Hausindustrie starb jedoch aus. Einige Männer und Frauen werden in einer der Textilfabriken Arbeit gefunden oder sich durch den zunehmenden Tourismus in der Eulengebirgsregion in einen neuen Berufszweig hinübergerettet haben.

Der gute Ruf und die Nachfrage nach den über Jahrhunderte im In- und Ausland begehrten schlesischen Webwaren gingen verloren und konnte nicht durch die Waren der Textilfabriken erhalten werden.

Für weitere Forschungen:

- Im Archiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz befinden sich mehrere Archivalien zu den Strafverfahren gegen 90 Teilnehmer am Weberaufstand (Bd. 1-3). Enthalten ist u. a. eine ausführliche Darstellung über den Verlauf des Aufstands (mehr als 100 Inhaftierte aus Peterswaldau, Langenbielau, Leutmannsdorf und Friedersdorf), die Gnadengesuche von 60 Webern mit eigenhändigen Unterschriften, die Personalangaben über jeden Angeklagten. Leider sind die Unterlagen noch nicht online verfügbar. Link zur Archivdatenbank

- Schriften des Vereins für Socialpolitik: Berichte aus der Hausindustrie in Berlin, Osnabrück, im Fichtelgebirge und in Schlesien. Die deutsche Hausindustrie, vierter Band. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot. 1890. (Link folgen zum Download des PDF).

Eine Antwort auf „Das Leben der Weber im Eulengebirge“

Mein Vater, Flüchtling aus Schlesien Jahrgang 1918, brachte außer der Uniform am Leib nichts aus seiner Heimat mit. In den späten 60er Jahren kam er auf die Idee, seine Mutter und deine Tante als älteste Verbliebene der “Alten” zu fragen, an wen sie sich noch erinnern könnten.

Die Mutter konnte als frühe Witwe wenig über die väterliche Familie beisteuern.

Die Tante erinnerte sich, wie die meisten an die Großeltern bzw. den Großvater Arthur, geboren 1810, der Weber war. Er war Züchnermeister, also Weber für Weißwäsche. Sein Handwerk war so arm an Ertrag, dass er seinen Meistertitel in den Wind schrieb. Er ging lieber in die nächste Stadt und lernte dort, mit Leder umzugehen. Man sagte, er sei Bandagist in Bad Landeck gewesen. Die Lederzurichtung brachte er dann seinen Söhnen bei. Sie wurden Handschuhmacher. Ihre Umstände waren wohl deutlich besser.

Er kam nie zu Wohlstand. In einem erhalten Brief aus seinen alten Tagen schreibt er davon, dass er wohl in der Lotterie spielen müsse, damit er seinem Sohn je das geliehene Geld werde zurück geben können; und wie herrlich neulich das Geschenk eines Apfels gewesen sei. Also Handwerk hatte nicht immer goldenen Boden.

Er blieb lange Spitzenahn. Mein Vater hatte die Nachkommenschaft der drei bekannten Kinder bis in die damalige Jetztzeit finden können. Die Zettelwirtschaft wurde dann von der Sekretärin in einen maschinengeschriebenen Stammbaum überführt und in Kleinstauflage für ein Klantreffen, das nie stattfand, gedruckt.

Viel später nahm ich mich der Sache an, tippte alles in ein Programm im PC. Durchs Internet ergaben sich Kontakte, so dass nun die Vorfahrenliste 100 Jahre weiter zurückreicht und mit Glück (die Vorfahren hatten treue Ehefrauen) die väterliche Linie bis dahin zurück über eine Y-Chromosomanalyse gesichert ist. Und seit damals sind noch wieder zwei neue Generationen hinzugekommen. Ich habe dann zu einem Klantreffen einladen können, zu dem immerhin 38 Mitglieder der Familie zusammen kamen und einen meterlangen Stammbaum (“Stammbaumdrucker” und einem Printshop sei Dank) bestaunen konnten…..