In der “Actuellen illustrierten Wochenschrift – Zeit im Bild” erschien im Jahr 1908 ein Artikel über die Taschentuchweber in Schlesien. Anhand von vier Fotos wurde dem Leser der Produktionsprozess dieses alltäglichen Gebrauchsartikels näher gebracht.

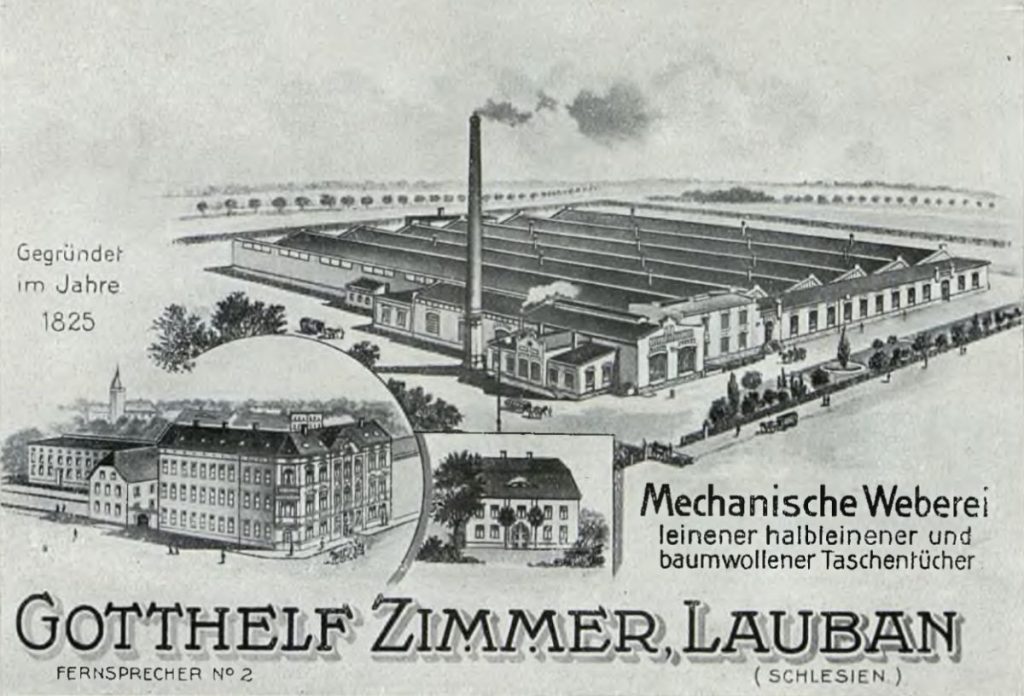

Bis zur Einführung von Webereien mit mechanischen Webstühlen wurden in der “Taschentuchstadt Deutschlands” Lauban und ihrer Umgebung leinene, halbleinene und baumwollene Taschentücher mühevoll in Heimarbeit hergestellt. Gerhart Hauptmann schilderte in seinem 1892 erschienenen Drama “Die Weber” das harte Leben dieser Berufsgruppe. Zwanzig Jahre später hatten sich Arbeitsbedingungen zwar grundsätzlich verbessert, aber viele Heimarbeiter wurden durch den Einsatz der Maschinen um ihre Arbeit gebracht.

Lauban belieferte nun, neben Belfast, Bielefeld und einigen böhmischen Fabriken fast die ganze zivilisierte Welt mit Taschentüchern. Unter dem Ortsschild stand der Werbespruch: „Lauban putzt der Welt die Nase.“

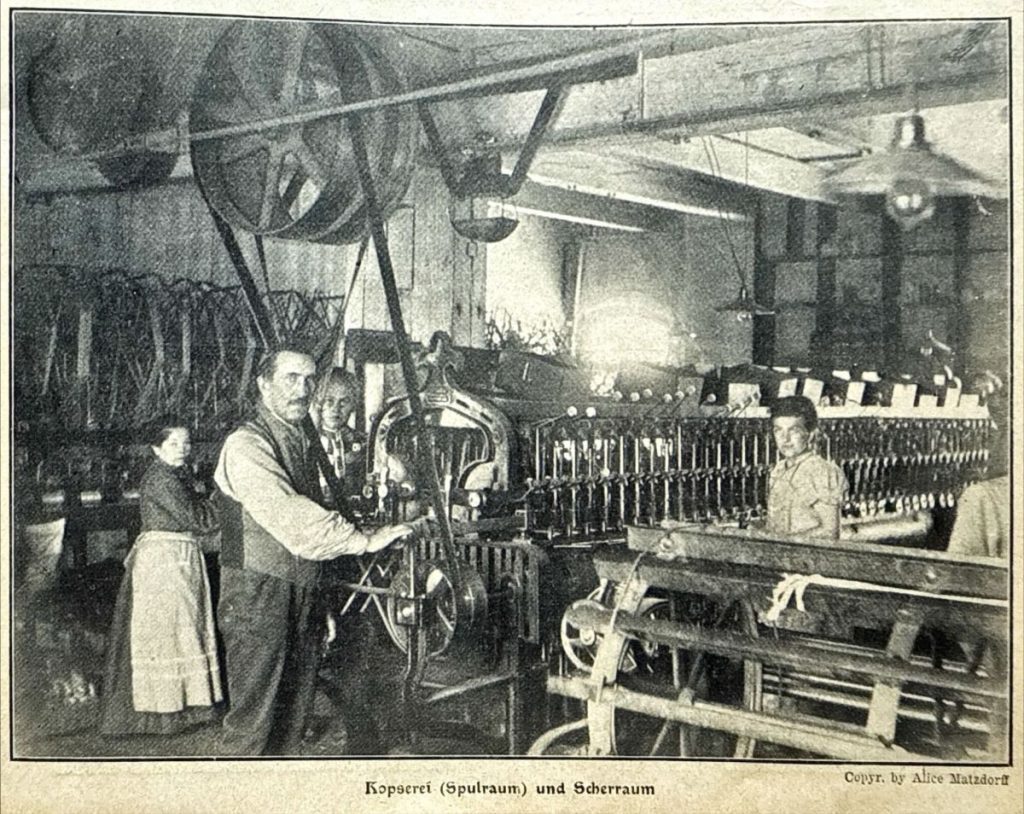

Im Scher- bzw. Spulraum wurden zunächst die in Irland, Belgien und Böhmen eingekauften feinen Garne auf hölzerne Rollen (Pfeifen) und auf Spulen (Kops) getrieben. Die Pfeifen werden für Kettgarn verwendet, die Spulen für Schussgarne.

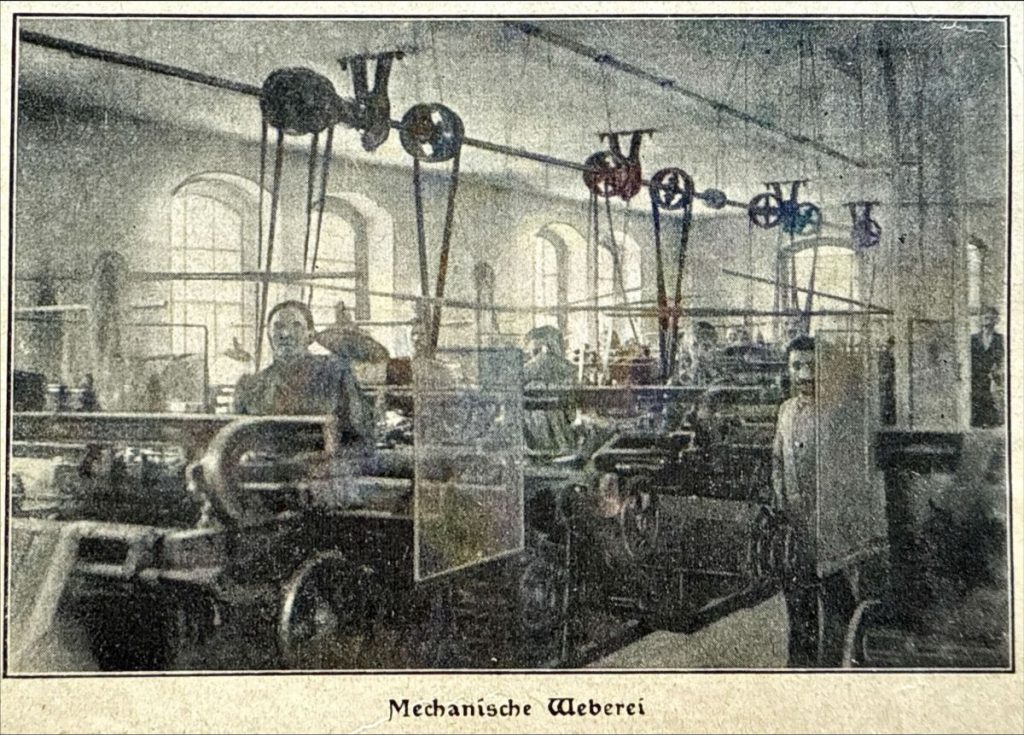

Im Websaal wird jeder Webstuhl von einem Weber oder einer Weberin beaufsichtigt. In manchen Sälen klapperten bis zu 400 Webstühle.

Die hauptsächliche Arbeit besteht im rechtzeitigen Austauschen der leeren Spulen in den Weberschiffchen oder dem Anknüpfen von gerissenen Fäden. Das fertige Tuch wird automatisch auf eine Rolle gewickelt (Warenbaum). Ist das vorgeschriebene Längenmaß erreicht, liefert der Weber das Tuch beim Webereiaufseher ab.

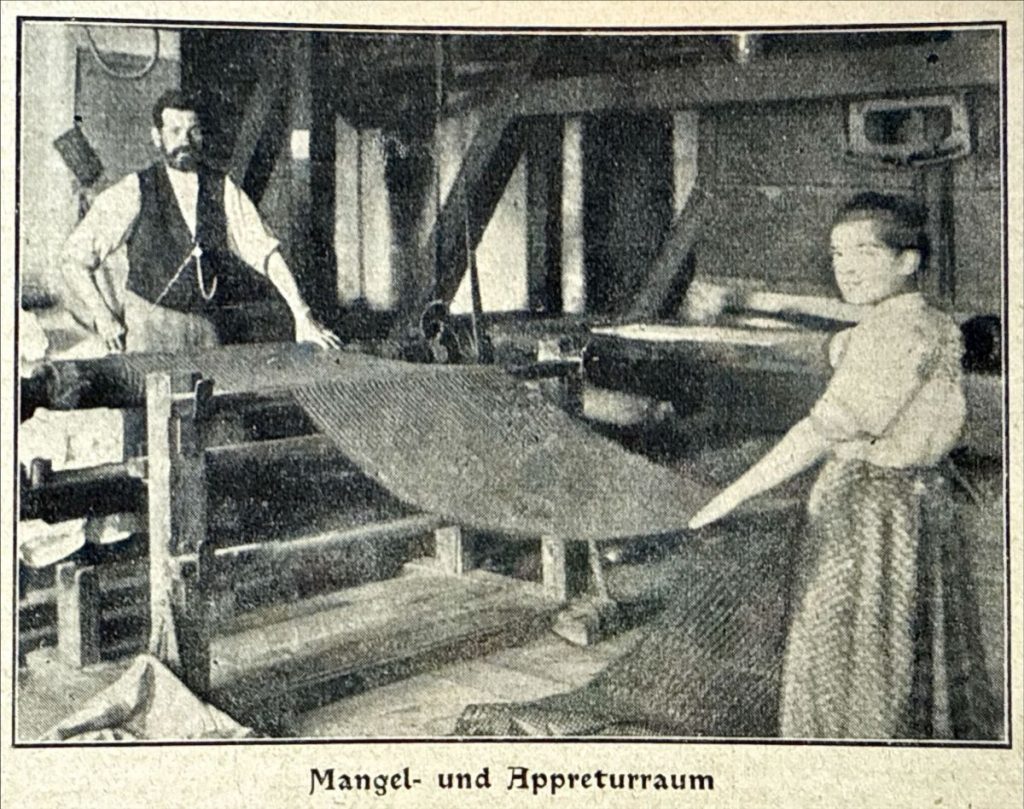

Zu diesem Zeitpunkt war das Leinengewebe noch von gelbgrauer Farbe und musste in der Bleiche von der Sonne weiß gesonnt werden. Dies besorgten besondere “Etablissements”, die auch für die Appretur zuständig waren.

Auf den weiten Rasenflächen, an den Ufern von Queis und dem Alt Laubanbach, wurden die Tuche mit dem Wasser der nahen Wasserläufe begossen. Bei der sogenannten Natur- oder Rasenbleiche bildet sich durch die Sonnenstrahlen die für das Bleichen notwendige Ozon und Peroxyd. Dies dauert bei Baumwolle bis zu drei Monate und bei Leinen bis zu sechs Monate.

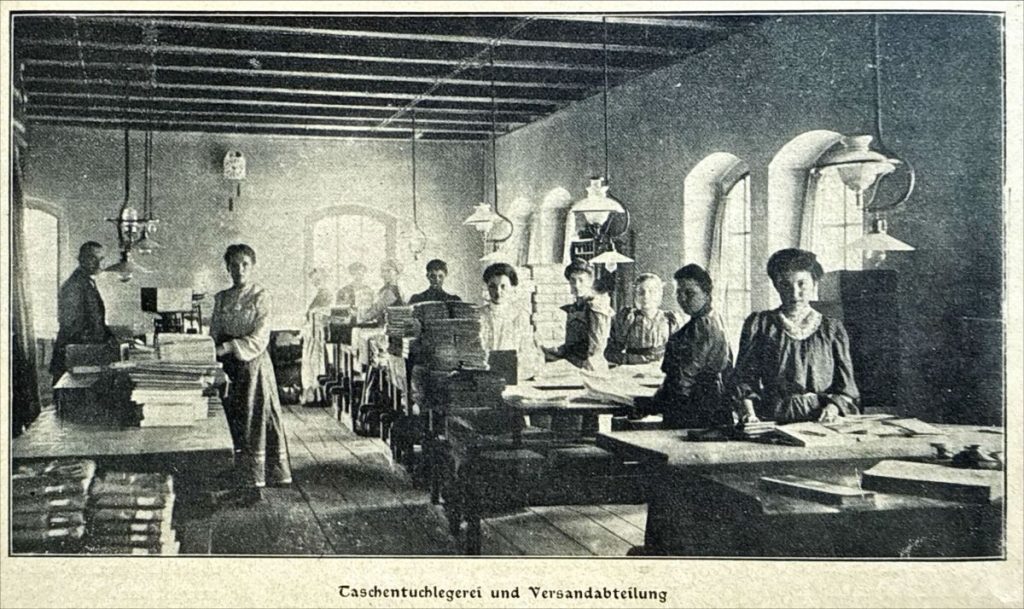

Das zur dutzendweisen Verpackung der Taschentücher erforderliche Material lieferten die Kartonagengeschäfte. Auch die Hersteller der Kartonagen waren in Lauban ansässig.

Die Taschentücher wurden geschmackvoll mit farbigen Etiketten und Seidenbändern versehen und in Papier oder elegantem Karton verpackt. Sie waren unter anderem ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk. Die günstigen halbleinenen oder baumwollenen waren für die ärmere Bevölkerung bereits für 1 Mark für das Dutzend zu haben.

Am Ende des Artikels in der Illustrierten wurde auf die damals gängige Praxis in China hingewiesen, Taschentücher aus Papier zu verwenden und diese aus hygienischen Gründen nach einmaliger Benutzung wegzuwerfen. In Europa sei dies im Hinblick auf die Sauberkeit von Straßen und Wegen undenkbar. Höchstens bei hochansteckenden Krankheiten sei der Gebrauch von Papiertaschentüchern eventuell sinnvoll, falls man die benutzten Taschentücher sofort nach der Benutzung verbrennen würde.

Nachbemerkung:

Erstaunlich ist, dass es sich beim Autor des Beitrages von 1908 um eine Frau gehandelt hat und auch die Fotos von ihr stammten.

Alice Matzdorff wurde am 22.11.1877 in Breslau als Tochter des Kaufmanns Siegmund Matzdorff und seiner Frau Flora geb. Schreyer geboren.

Die Diplomfotografenmeisterin hatte ab 1905 ihr eigenes Atelier für Kunstphotographie in Berlin und fotografierte bekannte Persönlichkeiten wie die Kronprinzessin Cecilie und Karl Liebknecht. Ihre Fotografien und Artikel erschienen in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften wie „Die Welt der Frau“, „Über Land und Meer“ und „Die Gartenlaube“. Sie dozierte in Radiosendungen über Fotografie und war technische Leiterin an der Humboldtakademie.

Alice Matzdorff starb am 1932, zwei Tage nach ihrem 55. Geburtstag. Ihr Ehemann führte das Atelier bis 1938 weiter, bis er aufgrund seiner jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten enteignet wurde und ins Ausland floh.

In dem Buch “Die Stadt Lauban in Schlesien” aus dem Jahr 1924 findet man im Anzeigenteil seitenweise Werbung von Taschentuch- und Kartonagen-Herstellern und Bleichen.